l'Œuvre spéculative de Robert Escarpit

inédit sur papier, 2016

- par ailleurs :

- abecedaire.blog

- exliibris.biblio [ 1 ] [ 2 ]

Une première version de cet article a fait l'objet d'une conférence à la 43e convention nationale française de Science-Fiction de Gradignan, le vendredi 26 août 2016. Je remercie Amélie Ferrando et Natacha Vas-Deyre de m'avoir offert la possibilité d'y faire cette communication. On pardonnera donc les quelques marques d'oralité que j'ai laissées subsister dans le corps du texte.

Nous sommes réunis ici à Bordeaux (ou du moins dans la CUB, et à quelques encablures du domaine universitaire) pour parler de Science-Fiction, et des domaines connexes. Il paraît opportun d'évoquer les auteurs de SF bordelais, et mes collègues en ont parlé ce matin. Alors, qui fut le premier écrivain de SF bordelais ? Laurent Queyssi ? Sylvie Denis ? Bruno Bordier ? André-François Ruaud ? François Rahier ? Patrick Marcel ? Jean-Daniel Brèque ? Francis Valéry ? Pierre Bameul ? Pierre Christin ? François Bordes, alias Francis Carsac ? Là, vous brûlez.

Robert Escarpit, c'est pour moi une affaire de famille. C'était le Grand Homme dont mes parents parlaient quand j'étais petit, et que j'ai fini par croiser quand ma mère m'a traîné dans je ne sais quelle réunion — je devais avoir une douzaine d'années. Était-ce un comité de rédaction sur le campus de Talence de Nous voulons lire ! (la revue sur la littérature de jeunesse créée par Denise Escarpit, son épouse, et à laquelle ma mère participait un peu) ? Impossible maintenant de m'en souvenir. Je sais aussi que j'ai emprunté à mes parents et lu, bien trop jeune pour comprendre les trois quarts des allusions, le Littératron, son roman le mieux vendu. Et que j'ai presque oublié l'existence d'Escarpit, l'auteur, quand je me suis mis à lire systématiquement de la Science-Fiction dans les années 1970, à part la découverte d'Honorius, pape, acheté à Redu lors de la mythique convention de 1992…

Il faut sans doute entamer notre propos en donnant une image complète de la vie et la carrière complexe de Robert Escarpit pour ceux-là qui en ignorent tout et pour ceux-ci, plus nombreux sans doute, qui n'en connaissent qu'un ou deux aspects. Comme le dit Nicole Robine dans l'hommage qu'elle lui a consacré en 2001, « [Lesquels] évoquer ? Le journaliste, l'écrivain essayiste, le romancier à succès, l'auteur de livres pour enfants, le militant, le chercheur universitaire, l'expert international pour l'UNESCO, le grand voyageur ou, d'un autre point de vue, le spécialiste de Byron mais aussi de l'humour, le théoricien du livre, mais aussi des sciences de l'information et la communication… »

(p. 8-9).

Robert Escarpit naît en avril 1918 à Saint-Macaire, mais sa famille est de Toulenne (un faubourg de Langon — tout cela est en Gironde, sur les rives de la Garonne, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Bordeaux). Ses parents sont instituteurs. Il est bon élève, s'intéresse à tout, écrit un peu : « Je n'écrivis rien de notable jusqu'à l'adolescence, à part une tragédie en cinq actes et en vers intitulée Pharsale et les trois premières pages d'un roman de Science-Fiction inspiré par un feuilleton de la France de Bordeaux et du Sud-Ouest. »

(Paramémoires d'un Gaulois, p. 188).

Escarpit ne sait quoi faire après son baccalauréat, en 1934. Comme il dit dans son autobiographie de 1968, « Les mathématiques, la physique, la chimie sont des choses qui se comprennent et s'apprennent. Il n'y a là rien d'insurmontable. Mais l'indéfinissable talent que demandent les lettres et dont je n'avais pas encore découvert l'imposture, m'inspirait une terreur d'autant plus grande que je ne voyais vraiment pas comment l'acquérir. »

(p. 125). Comme il se débrouillait bien en anglais, il décroche, en même temps que sa khâgne au lycée Montaigne, une licence d'anglais plus ou moins par hasard à l'en croire (mais l'homme était facétieux, et faux modeste). Il est aussi actif dans les premiers syndicats étudiants. Collaborateur de l'Unité socialiste, organe de la SFIO en Gironde, et publie des textes de jeunesse aux Presses Coopératives (qui impriment le journal) en 1935 et 1936. Cette année-là, il va en Espagne pendant les débuts de la guerre civile, chose risquée : malgré le milicien ami qui crie “¡No dispares, es un periodista francés!”, il entend siffler les balles en repassant la frontière : « Un gendarme français m'accueillit d'un sourcil soupçonneux. […] Je le trouvai beau. »

(p. 43).

Retour à la case prépa littéraire, il entre à l'École Normale Supérieure en 1938. Scolarité interrompue par le service militaire en 1939-40 — le hasard fait de lui un des plantons en faction au siège du gouvernement à Bordeaux en juin 1940 juste avant la débâcle totale. Il reprend ses études à Paris sous l'occupation, rencontre en 1941 à Bordeaux une autre étudiante d'anglais, Denise Dupont (qui devient madame Escarpit), obtient une agrégation d'anglais, enseigne en lycée à Arcachon. Naissance de ses deux filles. Il est remobilisé à la Libération pour combattre la poche allemande dans le Médoc (qui a tenu jusqu'à l'armistice de 1945).

En 1945, le gouvernement français remet en route ses réseaux culturels et cherche désespérément des gens pour partir à l'étranger. Escarpit travaille comme interprète — « [je traduisais] paresseusement la correspondance de von Rundstedt avec sa femme. C'était un document ultra-secret et je devais chaque soir le replacer dans un coffre-fort. Cependant, ma tâche était considérablement facilitée par le fait que les Américains avaient depuis longtemps traduit et publié cette correspondance et que des extraits en paraissaient dans un journal du soir »

(p. 147). Par un ami qui travaille dans le ministère d'en face, il apprend que le poste de secrétaire général de l'Institut français d'Amérique latine à Mexico est à pourvoir ; il se porte volontaire. « L'ancien ministre plénipotentiaire Marx, qui dirigeait vaguement un service indéterminé, saisit un téléphone : “Allo, Monsieur le directeur général, j'ai quelqu'un pour Mexico, un jeune agrégé d'espagnol… — D'anglais.” chuchoté-je “— Je veux dire un jeune agrégé d'anglais, mais qui parle très bien l'espagnol… — Je n'en sais pas un mot !” Marx mit la main sur le téléphone et me regarda sévèrement “— Vous n'allez pas faire de difficultés, mon petit ?” »

(p. 149). Voici donc Escarpit, son épouse et leurs deux filles partis en train pour Lisbonne pour y prendre le paquebot Bilbao–New York — à Lisbonne, parce que le gouvernement français a des escudos et pas de pesetas. Avant de partir, il a rencontré dans les bureaux d'un nouveau quotidien en train de se lancer un M. Beuve-Méry, qui a accepté son offre de papiers régulièrement envoyés depuis son poste lointain. Sa première chronique, envoyée du Portugal, fut suffisante pour causer un incident diplomatique : l'écrivain éprouvait son talent. De 1949 à 1979, sans interruption, Escarpit écrira des billets d'une demi-page pour le Monde au rythme d'environ trois à cinq par semaine, qui commentent l'actualité à chaud de façon plus ou moins ironique. C'est sans doute la facette de son activité qui a rendu son nom familier au plus grand nombre. On notera qu'après 1979, il a continué à écrire des billets pour Sud-Ouest Dimanche.

Le voyage en train de New York à Mexico est long et éprouvant, une des filles tombe malade et manque mourir (c'est peut-être l'origine de l'aversion permanente qu'Escarpit exprimera pour les USA). Le séjour au Mexique, par contre, marque profondément les Escarpit, même s'il se termine prématurément en 1946 à cause d'un conseiller hostile qui avait l'oreille de Paul Reynaud. Escarpit est remercié par Louis Joxe, à l'époque directeur général des Relations Culturelles, avec cette phrase très escarpitienne (apocryphe ?) : « Vous comprendrez […] qu'entre votre carrière et la mienne, mon cher, je n'hésite pas. »

(p. 151). Durant son séjour, Escarpit écrira en espagnol un manuel de français et une histoire de la littérature française (200 pages), puis en 1957 Contracorrientes mexicanas, baratillo de impresiones e ideas (publié au Mexique).

Rentré en France, il obtient un poste d'assistant en anglais à la Faculté des Lettres de Bordeaux, soutient une thèse sur Byron en 1952. Entre-temps, en 1951, il devient maître de conférences, mais en littérature comparée — il objecte au professeur qui lui offre le poste qu'il n'a jamais fait de littérature comparée, pour s'entendre répondre « Ce n'est pas à vous de dire qui est comparatiste et qui ne l'est pas. Un de vos patrons de thèse le dit, cela doit vous suffire. »

(p. 201). Il publie régulièrement des livres sur les domaines qu'il connaît (littérature et civilisation anglaise), et son "Que sais-je ?" sur l'humour (1960) est en grande partie consacré à l'histoire du mot et de l'idée dans le contexte de la littérature anglaise. Assez vite, Escarpit s'intéresse en fait à la sociologie de la littérature — il publie un "Que sais-je ?" sous ce titre en 1958. Escarpit pense que la culture intéressante est celle qui touche les masses, que le progrès réel est celui qui touche le plus grand nombre, et il est incarné pour lui par son souvenir d'adolescent de l'ouverture du premier magasin à prix unique sur le cours Victor-Hugo (près du lycée Montaigne, donc) au milieu des années 1930. Voici ce qu'il dit de la création artistique, encore dans ses mémoires : « On s'est longtemps imaginé que son caractère unique et irremplaçable était l'essence même de l'œuvre artistique, alors que c'était là son infirmité. »

; « [La] consommation d'élite se défend encore. […] Elle joue les avant-gardes sans se rendre compte que jamais une chapelle ne pourra se transformer en laboratoire. »

(p. 95).

En 1960, il fonde le Centre de Sociologie des Faits littéraires, qui se transforme en 1965 en Institut de Littérature et de Techniques artistiques de Masse (Iltam). C'est à l'origine de ce que, selon Nicole Robine, « dans les universités du monde entier, sauf à Bordeaux, on appelle l'École de Bordeaux »

(p. 13), c'est-à-dire, dans l'étude de la littérature, une approche qui prenne en compte le lectorat, et ce qu'on appelle parfois les paralittératures (terme que je trouve péjoratif, et qu'on ne trouve pas sous la plume d'Escarpit). Nous y reviendrons.

Le virus de la création littéraire n'a pas quitté Escarpit pour autant (même avec ses billets pour le Monde et ses abondantes publications érudites). En 1956, il signe le volume consacré au Mexique dans la série "Contes et légendes" de Nathan. En 1958, sort finalement un roman chez Fayard, les Dieux du Patamba, suivi en 1960 chez le même éditeur d'un roman écrit auparavant, Peinture fraîche, qui obtient le Grand Prix de l'Académie de l'Humour. Sainte Lysistrata, un roman rural, sort en 1962 toujours chez Fayard ; il passe chez Flammarion avec le Littératron en 1964 (le début de son flirt poussé avec la SF, si on exclut le roman avorté de sa jeunesse), Honorius, pape en 1967, le Fabricant de nuages (recueil de nouvelles) en 1969, les Somnambidules en 1971, le Ministricule en 1974 (qui est la suite du Littératron) — tous ces ouvrages depuis le Littératron relèvent de l'imaginaire, terme que j'utilise pour ne pas entamer le débat sur ce qui est SF ou ne l'est pas : nous savons que de tels débats n'ont pas de fin. Puis nous avons Appelez-moi Thérèse en 1975 (apparemment une reprise de Thérèse Desqueyroux de François Mauriac, du point de vue de sa protagoniste : on dirait que longtemps Escarpit a été obsédé par la figure de Mauriac, sans doute parce que vu de Paris, il ne peut y avoir qu'un seul écrivain à Bordeaux, et la place était prise par le lugubre patriarche de Malagar, dont la rangée de cyprès en crête de coteau domine orgueilleusement Langon et Saint-Macaire).

Bien entendu, il publie aussi pendant ces années une poignée d'essais, notamment sa Lettre ouverte à Dieu suivie d'une Lettre ouverte au Diable (respectons l'équilibre du temps de parole…), ainsi que ses excellentes Paramémoires d'un Gaulois — juste avant mai 1968, manque de pot ! Il voulait faire le point sur sa vie tous les cinquante ans (et le Gaulois du titre, c'était juste parce qu'il s'était rendu compte qu'avec Astérix, les Gaulois faisaient vendre ; plus tard, il se rappellera que les ancêtres des Gascons n'étaient pas des Gaulois : comme le disait Jules César, « Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. »

, et de cela il tira un roman proto historique pour la jeunesse, Egon le Vascon).

Pendant ce temps, vous pourriez croire qu'Escarpit a placé sa carrière universitaire en roue libre. Que nenni ! Nous l'avions laissé enseignant-chercheur en littérature comparée, s'aventurant sur les territoires de la culture de masse. Par exemple, il découvre le commissaire San-Antonio à l'occasion d'une enquête auprès des conscrits en 1966, et devient un admirateur, puis un ami de Frédéric Dard. Il organisera le premier colloque universitaire sur San-Antonio.(1) Il continue à écrire sur le livre et la lecture (par exemple la Révolution du livre en 1965, la Faim de lire en 1972, avec Ronald E. Barker ; et de nombreux rapports commandés par l'UNESCO).

Pendant les années 1960, l'Université française prend le tournant de l'enseignement de masse, Escarpit aussi. Il participe en 1967 à la fondation de l'IUT (Institut Universitaire de Technologie) B, un des premiers IUT du secteur tertiaire (la plupart étaient consacrés à des spécialités plus industrielles) : métiers du livre,(2) journalisme, carrières sociales, et plus tard documentation et publicité. Dans le même temps, il crée aussi des filières d'études de journalisme et de communication qui donneront naissance à des UFR de l'université actuelle (du moins en date de 2001), donc ici pour des études longues (licence/master). De 1970 à 1975, il dirige l'IUT B en question. Puis de 1975 à 1978, il est carrément président de l'université Bordeaux III.

Et pendant le temps qui lui restait (!), il crée une nouvelle discipline universitaire, ou plutôt il impulse la réunion d'un ensemble de travaux qui vont du journalisme à l'informatique en passant par la documentation, ce qui aboutira en 1975 à la très officielle création d'une nouvelle section du (à l'époque) Comité consultatif des Universités,(3) qu'on appellera “Sciences de l'Information et de la Communication” (“infocom” en argot universitaire).(4)

Quand on a été président d'université, il serait surprenant qu'on ne fasse pas un peu de politique dans la foulée… Nous avions laissé Escarpit à la SFIO. Compagnon de route du Parti communiste français, il n'a jamais adhéré, se considérant comme trop individualiste (il rapporte le propos d'un de ses collègues, anticommuniste : « Prends donc ta carte ; s'ils t'acceptent, ils sont fichus ! »

), mais a été élu conseiller régional d'Aquitaine (1986-1992) sur la liste communiste. Mais il a aussi constamment soutenu la dictature communiste prochinoise d'Enver Hodja en Albanie, ce qui n'est certes pas à son honneur, je regrette de le dire.(5)

On peut constater un petit ralentissement dans la production littéraire d'Escarpit à la fin des années 70, puisque nous n'avons que trois récits/essais sur cette période, Vivre la gauche en 1977, le Jeune homme et la nuit en 1979 et les Va-nu-pieds : chronique de la guerre du Médoc, en 1982 (un reflet de ces combats inutiles mais sanglants qui se déroulèrent contre les Allemands qui s'étaient barricadés dans le cul-de-sac médocain en 1944 en attendant une bien improbable contre-offensive des armées hitlériennes). C'est aussi en 1982 qu'il dirige l'ouvrage collectif la Gascogne : pays, nation, région ? dans la collection "Minorités" des éditions Entente, ce qui lui donne l'occasion d'expliciter son attachement au pays dont il se réclame constamment sans séparatisme (« je suis français, car gascon »

dit-il grosso modo dans son autobiographie), et à la langue dont il saupoudre très légèrement ses œuvres. Il reviendra à la fiction avec une trilogie massive de romans historiques, les Voyages d'Hazembat, en 1984, 1985, 1986. Il faut dire qu'en 1984, il était passé de professeur à professeur émérite, en d'autres termes il avait pris sa retraite de l'université.

Il faut surtout revenir un peu arrière dans le temps pour dévider un autre fil de la vie d'Escarpit. Nous avons peu parlé de son épouse Denise (née en 1920, décédée en 2015), angliciste elle aussi. Denise va devenir une pionnière de l'étude rigoureuse et respectueuse de la littérature pour la jeunesse, qui sera une autre composante majeure de l'École de Bordeaux. Son œuvre compte de nombreux titres (des études, pas de littérature). Au début des années 1970, elle lance avec d'autres la revue Nous voulons lire ! — qui existe toujours sous le titre NVL — qui se consacre à des études et chroniques sur la littérature de jeunesse. Robert, qui s'est toujours intéressé à l'alphabétisation et à la diffusion du livre auprès du plus grand nombre, suit le mouvement, notamment en livrant des critiques à la revue de 1975 à 1991. Autre trace de collaboration : Robert Escarpit et Nicole Robine font partie des cinq coauteurs secondaires de la Littérature d'enfance et de jeunesse : état des lieux (Hachette, 1988), de Denise Dupont-Escarpit et Mireille Vagné-Lebas, un ouvrage de référence à son époque.

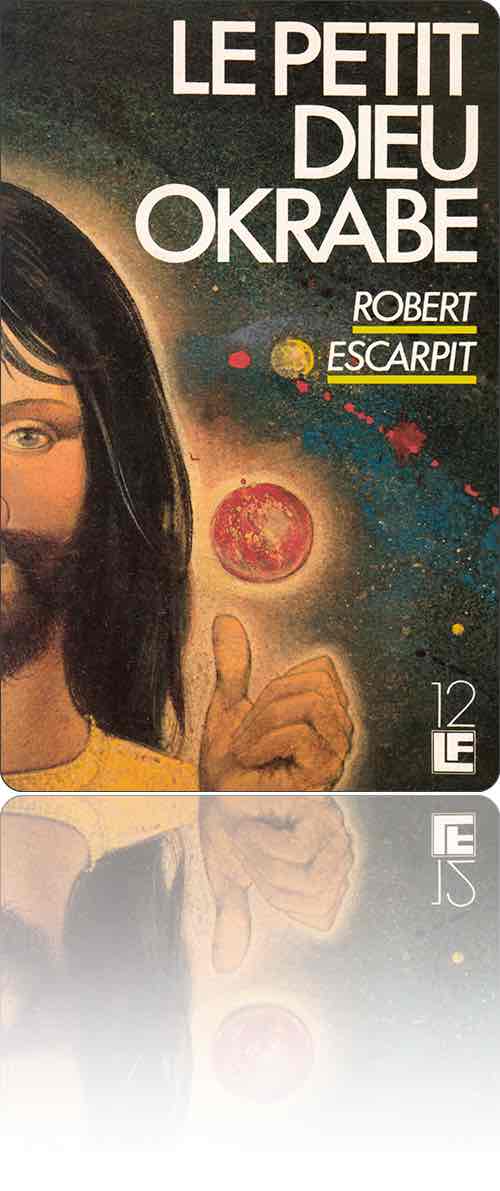

Parallèlement, Escarpit se lance dans une seconde carrière d'auteur pour la jeunesse. Les Contes de la Saint-Glinglin sortent en 1973 chez Magnard (des explications drolatiques d'expressions du langage courant, dédié à ses petits-enfants, qui étaient déjà au nombre de sept), puis à partir de 1978 les aventures du journaliste Rouletabosse (illustrées par l'auteur, s'il vous plaît !), et des ouvrages très divers, dont un album bilingue français/gascon pour les petits, Eth revelhó de Sofia, curieusement en gascon béarnais de la vallée d'Aspe (qui est bien loin de l'Entre-deux-Mers). Mais Escarpit avait des ancêtres béarnais, d'Orthez, du côté de sa mère… Le domaine de la littérature pour les plus petits se prête au merveilleux, et à toutes sortes de déviations par rapport au réalisme, mais il livre aussi des romans policiers et des romans historiques. Et trois textes qui relèvent de la SF : deux publiés initialement dans Je bouquine, de courts romans donc, le Secret du Pilfastron en 1987 et l'Enfant qui venait de l'espace en 1984 — c'est ce dernier, illustré par Caza (un autre Béarnais !), qui emploie le plus abondamment les tropes de la SF, et lui vaudra un Grand Prix de la Science-Fiction Française en 1985 dans la catégorie jeunesse. Enfin en 1987, paraît le Petit dieu Okrabe, dédié lui à son fils David (âgé de sept ans à l'époque).

Côté littérature pour adultes, son dernier roman paraît en 1992 et s'appelle un Si beau jour pour mourir. On peut conjecturer qu'il sentait sa fin venir, je n'en sais rien, toujours est-il qu'il a vécu jusqu'en 2000. Un Si beau jour…, sous-titré “roman”, est le récit de la vie de son grand-père Oswald Escarpit (qui était un étonnant personnage, ne serait-ce qu'à en juger par les quelques mentions qui en sont faites dans les Paramémoires…). En ouverture du roman, Robert Escarpit donne sa généalogie ascendante et descendante, authentique pour ce que j'en sais. Il a donc eu cinq enfants : Françoise (1943), Michèle (1945) et Jean-Pierre (1947), puis, plus surprenant, un Nimrod né à Tel-Aviv en 1969, et David, donc, à Pessac en 1980 (comme le savent ceux qui ont lu le paragraphe suivant et fait la soustraction). Françoise Escarpit est devenue une spécialiste reconnue de l'Amérique latine, et compte elle aussi de nombreux livres à son nom. Quant à David Escarpit, il existe, je l'ai rencontré l'an dernier, c'est un solide occitaniste avec qui il ne me viendrait pas à l'idée de parler français. Il vient de soutenir en février 2016 une thèse à l'université Michel Montaigne sur l'écrit politique en occitan à Bordeaux au xixe siècle. Si on se souvient que Denise Escarpit est née en 1920, on peut être surpris de ces dates de naissance, mais pas du divorce du couple Escarpit qui semble, d'après les sources publiques, n'avoir été officiel qu'en 1995. J'ajouterai que si vous vous promenez aujourd'hui sur le vaste campus universitaire de Talence, pas si loin d'ici, vous y trouverez une rue Robert-Escarpit, ce qui est bien la moindre des choses…

Assez parlé de la vie d'Escarpit, pour extraordinaire qu'elle soit. Je m'intéresse plus à son rapport à la Science-Fiction.

C'est par les romans pour la jeunesse qu'il a été reconnu de façon indiscutable comme écrivant de la SF. Il faut dire que là, pas de couverture blanche et de périphrases sur des romans fantastiques, utopiques, picaresques, ou que sais-je. Le Petit dieu Okrabe a une belle illustration de couverture pleine de planètes et d'étoiles. Ce dieu vient d'un « coin perdu de l'Univers où tournoyaient maussadement quelques galaxies sur le point de s'éteindre »

, et il s'installe sur Terre parce que « C'était sur Terre qu'avaient été fondées les puissantes sociétés religieuses multiplanétaires, avec leurs grandes surfaces — synagogues, temples, cathédrales, mosquées, pagodes »

de « gros dieux sans scrupules [qui] éliminent sans scrupule les petits producteurs de religion »

(p. 11 & 12). Vous l'avez compris, l'ouvrage est une charge satirique contre la religion dont je me demande si on oserait la rééditer aujourd'hui. Okrabe n'a qu'un seul adepte sur Terre, un gamin nommé Androle qui croit en lui sans avoir la moindre instruction religieuse par ailleurs. Okrabe, qui n'est pas un dieu jaloux mais a besoin de faire son trou, lui explique comment recruter : « Tu as entendu parler de la Bible, du Coran ? — Oui, bien sûr. — Eh bien, pour les religions, ces livres-là, c'est un peu comme le catalogue de La Redoute ou des Trois Suisses : ça fait vendre. »

(p. 33).

Mais c'est avec l'Enfant qui venait de l'espace qu'est arrivée la tardive consécration du milieu SF. En un sens, le livre est de la SF au carré, puisque c'est de la SF sur la SF — ce qui ne garantit pas forcément l'adhésion des fidèles. Je résume.

Nous sommes en 2010 et Isaac Asimov, nonagénaire, rend visite à celle qu'il a créée, Suzan (curieusement orthographiée avec un z !) Calvin, qui — à sa grande surprise — existe vraiment, a 38 ans, et dirige un laboratoire de robotique. Elle est d'aspect sage, célibataire, mais beaucoup plus séduisante que la vieille fille des histoires de robots (qui entre en scène dans celles-là vers la cinquantaine, à une époque qui est encore une douzaine d'années dans le futur des deux interlocuteurs). Ils échangent une série de propos un peu paradoxaux, où Asimov explique qu'il sait tout d'elle, et a même fixé sa vie à l'avance, puisqu'il l'a inventée, et elle lui répond qu'il y a des périodes de sa vie dont Asimov ignore tout. « Au fond, je vous connais assez mal, bien que je vous aie imaginée »

admet-il (p. 18). On constate dans son bureau la curieuse présence d'une cuisinière automatisée, robot nourricier d'une série abandonnée à cause de leur propension à trop s'occuper des humains dont ils considèrent avoir la charge, et d'un arbre en pot qui ressemble à un pin maritime sans en être vraiment un…

Suzan va donner la clé de tout cela par un long récit enchâssé : cinq ans auparavant, elle s'est isolée pour des vacances de coupure radicale dans la maison familiale située sur une île au large des côtes de Californie du Sud. Il faut dire que son employeur, US Robots, est en crise : les robots se sont mis à surprotéger les humains, au point de les empêcher de « boire un verre de bière ou une tasse de café supplémentaire »

(p. 32)… En se promenant, elle tombe sur une cuisinière robot abandonnée dans une clairière, et voit y apparaître une soucoupe venue d'un autre plan de réalité. Son équipage, des extraterrestres polymorphes, prend pour elle allure humaine. Ils ont besoin d'une spécialiste en psychologie robotique (ce qu'elle est déjà) pour effectuer des réparations de leur ordinateur de bord, et elle accepte de les aider en passant dans leur plan temporel (dans lequel ses trois semaines de vacances vont s'étirer à la longueur d'une année).

Sans surprise, Suzan tombe amoureuse du beau capitaine Kiko, et aura un enfant de lui. Mais la soucoupe doit repartir en catastrophe (il y a une guerre en cours) et Suzan et son fils, expulsés, se retrouvent dans la clairière. Elle s'évanouit, ne retrouve pas le bébé en se réveillant. Ce n'est qu'en y revenant plus tard qu'elle trouve un arbre étrange, comprend que le bébé a changé de forme pour se faire pignon de pin, et que la cuisinière automatique, comprenant qu'il s'agissait d'un humain qui avait besoin des soins requis par sa forme botanique, l'a aidé à pousser. Mais l'arbre peut se retransformer en enfant en présence de sa mère, et accomplit sa mutation en présence d'Asimov, dans le seul but, semble-t-il, de lui lâcher quelques insolences…

C'est une intrigue suffisamment originale, et bien servie par les dessins de Caza. Escarpit transparaît malgré sa mise en scène de la mythologie asimovienne : la maison de famille de Suzan Calvin doit beaucoup plus à la côte landaise qu'à la Californie du Sud (dans la description, dans le choix du pin comme arbre). Beaucoup de préoccupations sont celles d'un adulte : l'aspect de séduction sexuelle ajouté au personnage de Susan Calvin, le dialogue conflictuel entre auteur et personnage. Par contre, pratiquement pas d'humour dans ce livre-ci ! Et ce n'est peut-être pas un hasard s'il a été le mieux reconnu comme SF par la communauté…

Escarpit a déjà mis en scène une rencontre entre auteur et personnage, dans une nouvelle de son recueil le Fabricant de nuages, "Futur antérieur". Un écrivain, Georges Laliment, se rend compte que les personnages du roman qu'il est en train d'écrire existent réellement, et ont vécu ce qu'il a imaginé, puis que les différences d'écoulement du temps entre son écriture et les événements décrits obéissent à une loi très précise — tout se passe comme si le temps dans l'univers de son roman était une fonction du second degré du temps du monde réel. Or cette parabole a deux points d'intersection avec la droite représentant le temps de notre univers, ce qui explique que le double de notre auteur, personnage de son roman, s'est retrouvé coincé dans notre univers lors du premier croisement — et lui considère notre univers comme le roman qu'il écrit, et cherche à regagner le sien, en faisant au passage endosser à Georges la responsabilité du crime (réel) que celui-ci avait cru ne faire qu'imaginer… Le dialogue entre les deux auteurs/personnages est savoureux au début, terrifiant à la fin (si on rentre dans le texte et qu'on s'identifie au protagoniste). Il y a aussi, c'est assez rare pour le souligner, beaucoup de maths dans ce texte ! Niveau lycée, mais techniquement vérifiable. Les calculs sont en partie explicités dans le texte : interpolation des données pour obtenir les coefficients de l'équation de la parabole, solutions de l'équation du second degré pour montrer que deux valeurs de x donnent le même y, et l'intrigue exploite l'existence d'une branche décroissante et d'une branche croissante dans une parabole…

L'auteur présente ce recueil comme du “fantastique”, mais il explique bien dans sa postface que pour lui ce terme contient la Science-Fiction. Et de fait, à mon sens, six textes sur neuf relèvent de la SF. La nouvelle qui donne son titre au recueil explique la technique de fabrication et le marketing des nuages (qui sont sujet à des modes), et le développement et les difficultés d'une entreprise landaise qui en a longtemps produit. "Récurrence" révèle progressivement que toute notre Histoire depuis 18 000 ans est le rêve d'un Cro-Magnon qui a bu une potion magique avant de se coucher dans une caverne proche des Eyzies. Les cycles de violence de l'Histoire s'expliquent par les cycles du sommeil — dilatés par un rapport temporel de 7 849 045. Dans "Vocabulosaure", les mots disparaissent les uns après les autres, et avec eux, la capacité des humains à comprendre les choses ou les actions qu'ils représentent ; la seule solution sera trouvée par un poète qui invente ses propres mots (qui a vraiment existé). "Antibabel" est explicitement situé dans le futur : un bug dans les machines de traduction automatique de l'ONU, qui a désormais huit cents langues de travail, fait que toutes les langues sont effacées au profit de l'ogapi, la dernière ajoutée, qui n'a que quatorze locuteurs. Puis (de façon virale, sans le dire) toute communication électronique (téléphone compris) est automatiquement traduite en ogapi, dans le monde entier. Les quelques locuteurs sont recrutés pour aider les grands de ce monde et enseigner la langue à tous, mais l'effet est que les puissants doivent se rencontrer face à face pour négocier, et les conflits se calment. Et ainsi de suite… quelque part entre Robert Sheckley et Jacques Sternberg. « Prenez une chose, n'importe laquelle, […] regardez-la à travers le prisme de vos folies, […] oubliez sa nature, oubliez sa logique, mais n'oubliez pas sa réalité »

écrit dans sa postface Escarpit pour décrire sa méthode d'écriture pour ce recueil. Et il est vrai que les nouvelles se concentrent souvent sur une chose isolée, pour en tirer les conséquences ; c'est une des tactiques de la SF, mais on ne trouve pas ici de construction de mondes. Il y a aussi une propension à parler du verbe, plus que des machines. Mais pas tant que cela ; les machines sont des supports indispensables du verbe, comme dans "Antibabel", ou "Récurrence", qui est raconté par l'ordinateur qui enregistre les débats des scientifiques chargés d'étudier la montée des cas de violence dans la société — Escarpit a été dans la vie réelle un pionnier de l'étude informatique de la littérature, cherchant à lui appliquer les outils statistiques ou de théorie du signal.

Il est donc naturel qu'au centre de son livre sans doute le plus connu se trouve un ordinateur producteur de textes. Le Littératron est d'abord l'histoire de l'ascension et de la chute de Mériadec Le Guern, né à Gujan-Mestras en 1935. C'est un ambitieux sans scrupule. Comme il le dit en fin du livre en envisageant son propre avenir, « On aura encore longtemps besoin de quelques francs tricheurs et faussaires de bon aloi »

. Il fait des études d'anglais à Bordeaux, se retrouve responsable des syndicats étudiants, ce qui lui permet de rencontrer un responsable de cabinet ministériel qui lui permet de rencontrer Jean-Jacques Bréal (conseiller scientifique au ministère), madame Larruscade (l'administrative qui décide en fait de la répartition des crédits) et surtout Huguette Bréal, sa future maîtresse. Il obtient ses examens par flagornerie ; Lagneau, l'examinateur d'esthétique linguistique, s'adresse ainsi à lui en conclusion de son oral : « Permettez-moi de vous dire que de tous les resquilleurs que j'ai connus, vous êtes le plus répugnant […]. Monsieur, au cours de votre exposé, vous avez parlé vingt-huit fois de “corrélativité dynamogénique” et cinquante-deux fois de “structuralité phénoménologique”. Tout le monde sait que ces deux expressions font partie de mon vocabulaire scientifique familier et que je les emploie volontiers, mais personne, Monsieur, personne ne sait exactement ce qu'elles veulent dire. Moi-même, je n'en suis pas encore très sûr. Je cherche. Vous, vous avez trouvé. »

(p. 34). Cela continue sur une demi-page dans la même veine ; Escarpit n'était pas tendre pour ses collègues, et il n'est pas surprenant qu'ils lui aient rendu — sans doute aussi écrivait-il sa recherche aussi vite que le reste.

Les fonctions d'interprète de Le Guern au cours d'un congrès lui permettent de rencontrer un professeur poldève, Bolduc, qui lui glisse une brochure technique, Mechanical aids for the study of language and literary style, et lui fait obtenir un poste dans les services culturels français en Poldavie. Ce qui lui permet de rencontrer des gens influents, de passer sa thèse de doctorat — « sur les variations de la fréquence de l'e muet dans les œuvres des écrivains militaires français de la première moitié du xxe siècle. La plus grande partie de ma documentation provenait d'une petite brochure publiée confidentiellement en 1954 à Saint-Flour… »

(p. 60).(6)

Le Guern, qui se souvient d'une entrevue avec le président Phalempin : « Remarquez que le mieux, c'est encore un suffixe. Et de tous les suffixes, mon ami, le meilleur c'est tron. Cyclotron, bétatron, positron […] Avec un tron bien placé, vous raflez des millions et vous avez toutes les priorités »

(p. 31), relit une nuit la brochure donnée par Bolduc, décide de s'approprier l'idée de la “machine à mots”, et, à l'aube, trouve le nom : le Littératron. Comme Le Guern doit rentrer en France pour son service militaire, il propose son projet à Bréal lors d'un dîner : « Je leur donnai une idée générale […] J'aurai d'ailleurs été bien incapable de leur donner des précisions techniques qui, pour la plupart, me dépassaient »

(p. 64). L'accueil est tiède, mais quand Bréal lui demande « “Vous avez un nom pour votre bidule ?” »

, Mériadec répond après une hésitation « “Oui, j'ai un nom… le Littératron.” […] Une sorte de silence religieux sembla s'abattre pendant quelques secondes sur la salle du restaurant. “— Nom de Dieu” dit posément Jean-Jacques. […] “— C'est de l'or” dit [Huguette]. “Il faut mettre ça en route tout de suite.” »

(p. 66).

Le Guern arrive donc à se faire attribuer des crédits pour lancer le Littératron et même la littératronique, et à faire paraître des articles flatteurs dans un grand hebdomadaire. Il ne lui reste plus qu'à embaucher des gens pour faire le travail… et grâce à l'équipe du brave Boussingot à Brive, le Littératron va fonctionner ! Le Guern le voyait comme un moyen d'obtenir une chaire à la Sorbonne, son Graal personnel. Il s'en justifie : « certes le professeur est un homme mal payé, méprisé et un tantinet ridicule, mais dans la mesure où nos mœurs l'abaissent, nos coutumes le protègent par une sorte de tabou. Celui qui malmène un professeur […] encourt la même réprobation morale que s'il brutalisait un infirme. Le professeur est en somme un cul-de-jatte social »

(p. 109). Et pourquoi la Sorbonne ? « J'avais fixé mon choix sur la Sorbonne parce que le nombre même de ses membres fait qu'on y jouit de la bienheureuse obscurité des foules. On peut se poser des questions sur les titres d'un professeur de province. Comment s'en poserait-on sur ceux des professeurs à la Sorbonne qui sont si nombreux qu'on a renoncé depuis longtemps à les identifier ? Il est même devenu impossible de les compter et l'on a recours depuis quelque temps à des méthodes d'évaluation analogues à celles de la numération globulaire : on prend un mètre carré de Sorbonne et l'on y dénombre [la] faune professorale. Une simple multiplication donne alors l'effectif approché. »

(p. 110).

Mais il y a d'autres applications à la machine. Le président du Syndicat des Jurys de Prix littéraires vient demander son aide au Littératron qui pourrait « faire une œuvre qui serait en quelque sorte la quintessence du succès, le best-seller robot. La paternité de cette œuvre serait attribuée à un écrivain quelconque tiré au sort parmi les membres de la Société des Gens de Lettres à jour de leurs cotisations et un super-jury désigné par le Syndicat lui décernerait sans risque d'erreur le Prix Littéraire National Unique remplaçant désormais tous les autres prix. »

(p. 107).

Surtout, le Littératron va servir à mettre au point une propagande électorale infaillible pour arracher à la gauche (le Parti républicain-socialiste d'action laïque et démocratique) la circonscription de Pédouillac, entre les mains de la famille Bugne depuis trois quarts de siècle. On lance l'opération Narcisse, qui consiste à analyser les phrases préférées des Pédouillacais pour en faire des discours électoraux : « La politique, plus ça change, plus c'est la même chose. C'est tout copain, fripouille et compagnie. Si on en pendait quelques-uns, ça irait mieux. Les plus intelligents, c'est bien les plus bêtes. »

(p. 138). Le Ministre réagit tout de suite : « “Nous allons vous trouver un candidat.” On le trouva en la personne de M. Joseph Blédur. […] Il avait le menton noble, le nez d'aigle et l'œil vide. On ne lui avait jamais connu d'opinions, ni même d'idées, mais comme il avait marié sa fille au neveu d'un sous-secrétaire d'État, il avait jugé élégant de prendre la carte de l'UNR. »

(p. 139). Et ça marche ! Il y a même un peu de validation pseudo-scientifique pour l'expliquer l'“effet Narcisse” : « Les propres pensées profondes du sujet lui étant réinjectées provoquent dans les neurones des centres supérieurs le déclenchement d'oscillations hypnogénétiques et euphorisantes […] on se trouve plongé dans un état de béatitude qui élimine provisoirement tout sens critique. »

(p. 142).

Le Littératron va aussi fabriquer des romans, c'est le projet Parnasse. Je ne résiste pas au plaisir de vous donner les quatre projets qui vont servir de banc d'essai : « Il y avait d'abord, pour un tirage de sept cent mille exemplaires, un roman sentimental en édition populaire portant le titre de Vierge et dactylo. Venait ensuite, estimé à cinq cent cinquante mille exemplaires, un gros roman médico-sentimental du type Cronin-Slaughter-Soubiran, à publier sous couverture cartonnée avec jaquette en couleurs. Il s'intitulait À l'ombre des stéthoscopes en fleurs. Le roman policier “noir” était représenté par l'Arsouille vise au bas-ventre : quatre cent mille de tirage. Enfin, le quatrième projet était qualifié d'“objectivo-phénoménologique” et qui devait être constitué par une série de phrases à la deuxième personne du présent de l'indicatif, sans points ni virgules. Son titre était À propos de bottes. Le rapport le présentait comme limité à une élite de trois cent mille lecteurs »

(p. 159). Escarpit continue de se moquer du nouveau roman (et surestime singulièrement la taille de l'élite).

Malheureusement pour lui, Le Guern tombe sur plus intrigant et plus retors que lui ; il se fait voler les romans du projet Parnasse, une campagne est montée, et tous ses espoirs s'effondrent (et donc, sa maîtresse le quitte aussi). De toute façon, le suffixe tron est passé de mode, c'est le préfixe télé qui fonctionne maintenant. Le Guern ne peut s'en tirer qu'en dénonçant des gens — des innocents, de préférence. Mais à la toute fin du livre, retourné à Gujan-Mestras, il trouve un bon nom pour l'invention de son ingénieur d'oncle, destinée à trouver du pétrole : le télé-oléotron.

On le voit, le Littératron reste à la frontière de la Science-Fiction : il en est à cause de l'invention extraordinaire, qui fonctionne réellement, et a une influence sur la société ; mais cette influence reste limitée, et le monde dans lequel se déroule l'histoire est exactement le nôtre, un peu comme le présent fictif des romans de Jules Verne, mais de façon plus précise car il est daté — il y a des références aux événements de 1958 qui mènent à la formation de la Ve République, Blédur est un candidat UNR, etc. Escarpit explique son livre en disant « Je me trouvais à l'époque avoir les pieds singulièrement cassés par cette variété d'arrivistes particulièrement nocive qui pratique l'esbroufe à la technologie. Je […] choisis comme arme le roman picaresque renouvelé des Espagnols du Siècle d'Or. »

(quatrième de couverture). Ce qui le place plus du côté satirique que du côté SF, mais l'usage d'éléments SF au moins est indiscutable.

Dix ans plus tard, Escarpit a donné une suite au Littératron, le Ministricule, qui reprend les mêmes personnages (à quelques nouveaux venus près, comme Quincaille et Friedenhof) et se situe à nouveau dans le présent, avec de longs passages expliquant certains parcours individuels au travers de Mai 1968 et de la présidence Pompidou. Il y a même quelques allusions à l'élection présidentielle de 1974 (qui s'était jouée entre Giscard d'Estaing, Chaban-Delmas et Mitterrand). En un sens, on a un roman de “journalisme secret” plus que de SF ! Escarpit donne l'impression de recycler, voire de ressasser, son œuvre précédente, ce qui ôte beaucoup de sel au livre. On retrouve les mêmes trahisons, politiques et amoureuses, avec toujours le personnage d'hyperambitieuse d'Huguette Bréal, qui réalise ses rêves au travers de ses amants (dont il faut qu'ils aient envie de devenir ministres). Cela commence avec Le Guern faisant réaliser le télé-olétron, qui fonctionne, mais dont les grandes compagnies pétrolières s'assurent qu'il ne soit pas, ou guère, employé, pour ne pas faire baisser les cours des hydrocarbures. Mais Le Guern est un temps employé par Fermigier du Chausson (grand patron et propriétaire de presse) à proposer des pots-de-vin dans les quelques dictatures où le procédé est discrètement mis en œuvre… On rencontre aussi au passage une autre invention remarquable, la Mirobolette : « il s'agit de lunettes dont les verres sont remplacés par des écrans de télévision […] cela permet de voir un spectacle télévisé en couleurs et en relief »

(p. 95), et le promoteur de la chose lui promet un grand avenir, en particulier de remplacer le papier (malheureusement le récit ne revient guère sur la Mirobolette).

Puis Le Guern s'intéresse à des procédés de plastification de la laine cardée qui lui permettent d'installer dans les Pyrénées une station de ski avec neige utilisable toute l'année, résolvant ainsi le problème du village d'Ayguedebat, qui ne vivait — mal — que de la laine de ses moutons. « Nous fîmes construire la première des sept tours qui font maintenant d'Ayguedebat une des stations touristiques les plus actives, sinon, à vrai dire, les plus agréables, de toutes les Pyrénées. Elle avait quinze étages, mais était traitée dans le style d'un chalet bigourdan avec, bien entendu, une certaine élongation des lignes verticales. »

(p. 110).

Escarpit voyait fort bien l'air du temps : les entreprises mercantiles de Le Guern se font au nom d'une préoccupation pour la Qualité de la Vie et l'Environnement. L'idée étant, grosso modo, de plastifier la nature pour en donner une version plus efficace. Le grand projet de Le Guern tout au long du livre se déroule dans le Sud forestier de la Gironde, pas trop loin du bassin d'Arcachon, autour du village (fictif) du Truc de la Truque. Il se fait élire au conseil municipal, puis député (en réutilisant la méthode de l'opération Narcisse, qui produit presque mot pour mot le discours, cette fois-ci émaillé de hilh de puta et de macarèu). Puis achète des terrains en sous-main pour reconstruire un village plus vrai que nature à côté du premier, le faire peupler par une équipe d'étudiants d'IUT qu'on aura entraîné à imiter les coutumes des habitants et à parler gascon. Mais attention : « je ne pouvais faire confiance au parler abâtardi par l'école, le régiment, la radio et la télévision qu'employaient encore parfois les vieux habitants du Truc de la Truque. […] L'Institut d'Études occitanes de l'université Toulouse-Le Mirail [fictif] me répondit que le dialecte du Truc de la Truque était une variété particulière du patois du Marensin mâtiné de tournures médocaines et girondines, dont il n'existait qu'un spécialiste à l'université de Leningrad. […] Stakansky parlait un français exécrable, mais un gascon d'une telle pureté que le langage des autochtones en fut immédiatement amélioré. »

(p. 136). Escarpit se moque au passage de l'occitanisme…

Comme dans le livre précédent, le projet — dans lequel Le Guern, originaire de la région, a une sincère implication — marche techniquement et commercialement, mais finit par chuter à cause d'une cabale. Mais Le Guern se rattrapera, et signe en fin de livre un contrat encore plus lucratif pour « vendre de l'environnement »

aux pays producteurs de pétrole (p. 210).

Avec les Somnambidules, publié en 1971, nous nous détachons beaucoup plus radicalement du réalisme. À l'époque, Jacques Goimard écrit dans le Monde (en date du 5 mars 1971) : « Robert Escarpit écrit un roman symbolique (ou allégorique) et lui applique les formules littéraires de la Science-Fiction. »

.

Le pitch du livre, c'est « Les pays, les uns après les autres, avaient commencé à dormir et à rêver qu'ils étaient éveillés »

(p. 22 et quatrième de couverture). À la frontière, on ne voit que des dormeurs de l'autre côté ; et ceux qui tentent le passage s'endorment instantanément à leur tour. Par contre, du point de vue des gens de l'autre côté, qui se rêvent éveillés, ils arrivent bien éveillés, et s'intègrent dans le rêve national.

Mais personne n'est d'accord sur qui dort ou pas. Ainsi (p. 34) le Premier ministre britannique, Egbert Whatnot, reçoit les ambassadeurs respectifs de France et d'Allemagne, chacun affirmant que son pays est éveillé et que l'autre dort. Quand on commence à se resservir des communications téléphoniques internationales, on se rend compte que « Les renseignements que notre ambassadeur recueille à Londres sur les États-Unis sont en contradiction avec ceux que nous recevons directement. »

(p. 43).

Ça se complique très vite : un pays A rêve qu'il est éveillé, et que ses voisins du pays B dorment. Et qu'en dormant ils rêvent qu'ils sont éveillés, mais ce rêve ne correspond pas au rêve d'origine du pays B. Et les habitants de B dans leur rêve voient des pays endormis ou éveillés, mais pas ceux que perçoit le pays A. Selon les canaux de communication utilisés, on échange avec différentes versions des pays concernés, un peu comme si les passages d'un pays à un autre, tels les plans inclinés dans les parkings à étages, faisaient passer à des niveaux différents de réalité (plus simplement, pensez à la surface de Riemann du logarithme d'un polynôme de degré assez élevé, autrement dit avec plusieurs points de branchements) : « si l'on admet que les États-Unis, qui se rêvaient eux-mêmes dans leur propre sommeil, étaient des États-Unis 2, ceux avec lequel le gouvernement français menait des négociations étaient des États-Unis 3 »

(p. 55). Comme Roland C. Wagner le fera plus tard, Robert Escarpit littéralise ici — un procédé totalement SF — l'expression “le rêve américain” !

Quelque temps après, le président Scoubidou se fait expliquer les niveaux de réalité par le professeur Ratel (personnage recyclé de l'univers du Littératron) à l'aide de serviettes de table à côté du plateau de fromages, et Escarpit introduit l'expression “spirales transoniriques” (p. 67). On trouvera plus loin des exemples d'itinéraires entre les univers passant par une succession de pays, quand il s'agit de comprendre comment un commando venu d'une France parallèle est arrivé : « il y a trois solutions que je connais : France-Gibraltar-Maroc-Espagne-Pays-Bas, ou bien France-Yougoslavie-Suisse-Pays-Bas, ou bien France-Grèce-Pays-Bas. C'est la troisième hypothèse la plus vraisemblable […] »

(p. 108). Deux pages après avoir introduit les spirales, Ratel (qui, avec sa pipe, semble un double de l'auteur) donne (p. 69) une hiérarchie des rêves (primaire, secondaire, tertiaire… comme des étages dans notre parking de tout à l'heure), qui fait penser au film Inception. Dickien en diable ! Ubik est paru en 1969 en anglais (et en 1970 en français), mais je pense qu'Escarpit a plus lu Asimov que Dick. En tout cas, son roman me semble un précurseur de l'univers chronolytique de Michel Jeury.

Blagues de matheux mises à part, Escarpit a parfois une approche très mathématique, inspirée par la notion de variétés différenciables (dont les surfaces de Riemann sont un des premiers exemples) de la structure de son univers de rêves enchevêtrés : « la table annulaire du Conseil de Sécurité avait la forme d'une bande de Moebius et on pouvait en faire le tour éternellement sans jamais rencontrer les mêmes occupants(7). Quant à la salle des séances de l'Assemblée générale, c'était une bouteille de Klein à n dimensions »

(p. 116).

Les différences entre versions d'un même pays peuvent porter sur des choix politiques, sur le nom des ministres, mais aussi sur l'aspect physique et le caractère des dirigeants, voire sur des changements profonds de nature véritablement uchroniques. Ainsi la France “normale” est-elle dirigée par le président Scoubidou (1971, je vous le rappelle) et Tristan Verjus est l'un de ses ministres. Mais dans une autre version, c'est une dictature policière sous la férule de Verjus, dans laquelle chacun doit se saluer d'un sonore « Heil Tristan ! », les policiers qui font la circulation portent des casques gaulois, et les feux aux carrefours sont bleu-blanc-rouges…

On suit les tribulations d'Émile et Léa, deux étudiants (français et camerounaise respectivement) venus de Bordeaux en Andorre pour skier au Pas de la Case. L'Andorre semble être le seul endroit au monde à être resté éveillé, mais lorsque le gouvernement français décide de faire évacuer les zones frontalières pour protéger ses citoyens du spectacle des pays voisins endormis, une partie de ses habitants sont transférés vers Foix. Le groupe d'Émile et Léa reste dans un chalet, le Refuge des Isards, et étant proches de la frontière et curieux de nature, les étudiants du groupe isolé commencent à expérimenter des méthodes de communication entre le monde de l'éveil et celui du rêve : il s'agit de passer la frontière en marchant sur la route, ce qui provoque un endormissement et une chute instantanée sur la chaussée, puis de faire récupérer le dormeur par le bras d'une pelle mécanique postée juste derrière la ligne de démarcation. Réveillé, le sujet peut raconter son rêve. Puis ils mettent au point des méthodes plus avancées, en utilisant des drogues. Ils doivent organiser leurs sorties, et comme leur transfert n'est pas matériel, ils doivent réfléchir beaucoup avant de se lancer, et mémoriser plutôt que d'avoir des pense-bêtes matériels. À un moment, ce conseil magnifique est donné : « Vous n'aurez que ce que vous rêverez. »

. On n'est pas si loin du fameux « Nous nous battrons avec nos rêves. »

de Michel Jeury.

À mesure de la progression du récit, les choses se compliquent et deviennent moins logiques. Les différentes versions d'un même personnage ont tendance à se rencontrer, à se disputer, puis — si elles entrent en contact physique — à se refondre en une même entité. On imagine les problèmes que cela pose au couple (en formation) d'Émile et Léa. Il y a des morceaux d'intrigue d'espionnage (impliquant le général Galipe, lui aussi recyclé du diptyque Littératron/Ministricule), des tentatives de négociations internationales, mais aucun fil conducteur bien consistant ne subsiste, à part l'histoire d'amour entre Émile et Léa. Par pur plaisir, Escarpit fait apparaître le commissaire San-Antonio (p. 160, comme une sorte d'archétype du héros viril né de la fusion de Galipe avec ses adversaires), et même Thierry la Fronde luttant contre les enzymes gloutons (!). Il introduit aussi une version moderne de Don Quichotte (qui donne le dernier mot du livre : à la question de Léa : « Pourquoi s'est-on endormi sur Terre ? »

, il répond : « Noble Dame, c'est qu'on s'y emmerdait »

(p. 219), allusion claire à mon sens à Mai 68 et au fameux éditorial du Monde, "la France s'ennuie", paru deux mois avant les événements). La conclusion de l'intrigue est que les personnages intègrent le fait qu'ils représentent chacun des millions de potentialités, et arrivent à choisir s'ils veulent s'intégrer avec certaines d'entre elles, dans un monde particulier, ou les maintenir séparées.

Il y a beaucoup plus de spéculations, beaucoup plus de sentiment (l'amour entre Léa et Émile est sincère, à la différence des coucheries intéressées de Mériadec Le Guern), et beaucoup moins de satire politique dans ce livre, même si tous les personnages publics sont affublés de noms ridicules (comme le secrétaire général de l'ONU, U. Boot, ou le Premier ministre israélien, Hanoudnikim). Par contre, on y trouve quelques passages concernant le Parti communiste, toujours vu avec respect mais brocardé (un peu comme dans le Ministricule au demeurant) pour sa ligne qui refuse les “aventures” — il y a encore là un souvenir de Mai 68.

Les membres du groupe des étudiants essaient de se retrouver dans le Paris du rêve, et l'un d'entre eux, Daniel, considère que seul le Parti communiste aura la bonne explication à tout ce qui se passe. « Il ne se permettrait pas de rêver sans demander au Parti quel est le rêve correct. »

(p. 97-98), ironise son ami Maurice. Plus tard, le camarade Petitpatapon, secrétaire général, reçoit Daniel : « S'il faut t'en croire, le monde entier dort, sauf l'Andorre, ce qui signifierait que l'URSS dort, que la classe ouvrière dort, que notre Parti dort. C'est une affirmation qui peut te mener loin ! »

(p 142). Suivent deux pages de langue de bois réjouissantes, mais qui là encore ne font pas avancer l'intrigue : « S'il n'y a pas de limites, il n'y a pas de centre. Et s'il n'y a pas de centre, que fais-tu du centralisme démocratique, camarade ? »

(p 142) ; « Nous connaissons ces divergences… »

(p 143).

L'autre grand roman de SF de Robert Escarpit est Honorius, pape. Honorius, notre narrateur, a 96 ans et bien des soucis, et il nous raconte sous forme d'une série de flash-backs l'histoire de son monde depuis la grande Catastrophe : « on suppose que lors de cette explosion [d'une arme secrète, la bombe aux rayons gamma], un énorme vide s'est soudain créé dans les profondeurs du globe et que la Terre s'est ratatinée comme une pomme cuite, les fragments durs de son écorce tendant à se rejoindre tandis que les océans couvraient les continents effondrés »

(p. 36). Depuis, les seules terres émergées sont un archipel dans l'ancien Entre-deux-Mers,(8) avec les îles de Benauge (Quinsac, Bouliac, Floirac), les îles Macaire (Saint-Macaire, Cadillac, Créon, La Réole), les îles Gavaches (Sauveterre, Monségur — qui dans notre monde sont des îlots linguistiques gavaches, c'est-à-dire de langue d'oïl, depuis le Moyen-Âge). Plus loin à l'Est se trouve l'archipel des Cro-Magnons, avec Le Bugue, Lascaux et Les Eyzies ; au sud les îles landaises du Marensin, et encore plus au sud, l'archipel des Eskualmendi. La vie a repris, des États se sont organisés : la république des Benauges, « démocratie spécifique, laïque et statistique »

(p. 132), une république macarienne, la Fédération Gavache (qui a mis la main sur les Cro-Magnons, de façon colonialiste). Il y a une sorte de royaume (mal connu) chez les Eskualmendi, dont le chef s'appelle « le Txar, c'est-à-dire un peu empereur, un peu général, un peu président, un peu prophète. On dit Txar pour faire court. Le titre complet est Txarldegolak. »

(p. 103). Quant aux îles du Marensin, c'est une sorte d'Afrique : « les Landais ne sont pas particulièrement commodes, surtout ceux de la brousse. Benaugiens, Gavaches et Macariens ont des comptoirs sur les côtes mais à l'intérieur, il n'y a que nos missionnaires qui aient jamais pu pénétrer. Ils font ce qu'ils peuvent, des bêtises souvent, du bien de temps en temps. L'anthropophagie a pratiquement disparu et c'est déjà quelque chose, mais les Landais ont toujours le même goût pour les collections de crânes »

(p. 53). Quoique technologiquement leurs égaux, les Gavaches aussi sont des barbares aux yeux des Macariens. Ils ont l'habitude des coups de force militaires, et ils sacrifiaient dans le volcan du Puch des victimes à leur dieu, Haroun. Mais ils ont été christianisés et se sont calmés.

Il faut dire un mot des langues parlées dans chaque archipel : les Macariens parlent un français régional teinté de gascon, les Landais le gascon (il y a un dialogue de sept lignes de banalités en gascon page 225, entre Honorius et un guerrier landais), les Gavaches le français, bien sûr, et les Benaugiens le franglais, codifié par Saint Étiemble. Il faut dire que les Benaugiens sont les plus avancés, ils essaient même « de remettre à l'honneur [le genre littéraire] qu'on appelait autrefois la Science-Fiction »

(p. 176).

Les hommes ont remis sur pied une vie culturelle, et des universités. Par exemple, il y a une sorte de théâtre augmenté d'effets psychologiques grâce aux drogues qui s'appelle le psyti. Il ne plaît pas aux ligues culturelles : « [Les] Ligues, après avoir longtemps boudé le psyti, lui manifestaient depuis peu un intérêt condescendant à condition qu'il fût d'avant-garde, emmerdant ou éducatif. »

(p. 102). Pour ce qui est des universités, Honorius mentionne le conseiller culturel de l'ambassadeur gavache, « un excellent produit de l'université de Sauveterre. On a beaucoup parlé de sa thèse de doctorat : les Structures romanesques de l'angoisse dans les romans de James Bond. La plus grande partie de l'érudition littéraire gavache repose sur les quelques douzaines de volumes plus ou moins endommagés qu'on a retrouvés dans les ruines du bureau de tabac voisin de la station-service de Sauveterre. »

(p. 54-55). La discussion continue sur la pensée religieuse de James Bond, et sur un de ses disciples, connu seulement par un texte d'une trentaine de pages, dont on subodore qu'il était un moine espagnol qui « dissimule son véritable nom sous l'invocation de Saint Antoine. […] Mais la langue dans laquelle ces pages sont écrites pose un problème difficile. Cela ressemblerait plutôt à du français ancien, et pourtant à peu près aucun des mots employés n'est intelligible. Ils ne figurent pas dans le lexique […] de mon maître le professeur Paluche. »

(p. 55).(9)

Par hasard, un autocar transportant les participants à un congrès de sociologie a été rescapé de la Catastrophe, et ses passagers, devenus les “Anciens”, ont décidé d'orienter l'évolution du monde survivant. Honorius est né la nuit de la Catastrophe, et a été choisi par les Anciens pour être pape, parce qu'il faut un guide spirituel pour ce monde nouveau, aidé par des mythes créés de toutes pièces, comme ceux de Saint Ined(10) (qui est chargé d'encourager les gens à croître et se multiplier, et précisons qu'il n'est pas question dans le monde nouveau de célibat des prêtres, ni même des papes) et Saint Ifop.(11) Mais ce n'est pas le Pape qui décide : il y a, dans une grotte près de Quinsac, une réserve secrète de tout ce qui a pu être sauvé des produits culturels du monde ancien, et un ordinateur avec l'aide duquel a été élaboré le Plan que Honorius, seul habilité à aller consulter l'oracle-ordinateur qui est situé dans ce qui est devenu une enclave extraterritoriale, doit faire appliquer aux pouvoirs temporels. Et tout a été calculé d'avance : « La période d'intolérance »

(avec Inquisition) « n'a duré que cinq ans et quarante-trois jours, à peine un mois de plus que ne le prévoyait l'ordinateur. »

(p. 11). « Dans six mois — huit au plus tard — je pourrai lancer l'opération œcuménisme. »

(p. 12) « […] à moins qu'on ne fasse de nouvelles découvertes, ce qui serait contraire au Plan. Je respecte le Plan, mais quelques fois je rêve »

, « […] même si le Plan ne le prévoit pas »

(p. 13). On rencontre un étrange acte de contrition, qui n'a plus grand-chose de catholique : « Je m'accuse de n'avoir pas suivi les conseils de l'ordinateur et d'avoir été infidèle à l'esprit du Plan »

(p. 14). Le Plan réapparaît plusieurs fois dans la suite du récit, et est décrit par un des Anciens, Levine (p. 77). Bref, les Anciens sont le Hari Seldon d'Escarpit, qui s'est sûrement inspiré de Fondation, en resituant la Galaxie en Gironde (juste revanche sur Asimov qui avait étendu l'Empire romain aux dimensions de la Voie lactée).

Mais le Plan ne fait pas tout. Honorius doit se débrouiller avec des conflits internationaux. Les Landais — qui intéressent surtout les autres nations parce qu'ils ont des réserves de tourbe, utile source d'énergie — se révoltent et massacrent des colons. Il y a une scène d'anthologie quand Honorius rencontre un représentant de la tribu des Darrigades. « Un guerrier landais en grand costume de guerre est un spectacle assez impressionnant. Jambes et torse nus, pagne en poil de mouton, hapchot d'acier à la ceinture, poncho de laine sur l'épaule, celui-ci mesure près de deux mètres […]. Sous le béret en accent circonflexe ses yeux noirs brillent dangereusement, donnant une expression féroce à son visage en lame de couteau »

(p. 224). Honorius lui fait quelques remontrances à propos des massacres. L'autre répond : « “C'était ceux de Pissos, Père. Des mauvais.” Il crache »

(p. 227). Les Landais apprécieront. Je précise que j'ai moi-même passé toutes les vacances de ma tendre enfance dans le hameau du Vieux Richet, qui se trouve désormais par la grâce des regroupements administratifs sur la commune de Pissos. Un de mes oncles y est même enterré. Méfiez-vous…

Chaque archipel se cherche une identité, et pour la conforter, va fouiller le passé, au propre et au figuré : « [Q]uand [une société] atteint un certain seuil de confort, d'abondance, de sécurité à long terme, elle commence à se poser le problème de la durée […] elle a besoin de se référer à un point d'origine qui est malheureusement presque toujours perdu dans la nuit des temps. »

(p. 173). Escarpit éprouve un attachement organique à son pays, mais se méfie du nationalisme, et démonte les ressorts du populisme belliciste dans Honorius, pape beaucoup plus que dans ses autres romans spéculatifs.

Barbot, l'archéologue, a compris que les vestiges ont été systématiquement pillés juste après la Catastrophe, et conjecture l'existence de la grotte. Donc Honorius, qui a longtemps remis les choses à plus tard, doit prendre une décision cruciale : doit-il révéler l'existence de la grotte et de ses trésors culturels ? Il a essayé des expériences ponctuelles : montrer des images de l'architecture religieuse aux constructeurs d'un nouveau monastère — avec pour résultat l'édification d'un bâtiment hybride et totalement surchargé. Une deuxième expérience, faite une poignée d'années auparavant, a été encore plus désastreuse. Malgré leur arriération (aux yeux des autres), les gens de l'archipel des Cro-Magnons ont inventé un mode de distraction qui supplante le psity, et qu'ils appellent le cinégraphe : « lors de la catastrophe, la salle de cinéma du Bugue ne fut pas entièrement détruite. […] Les appareils de projection étaient en état de marche. Il ne leur manquait que le courant électrique. »

(p. 99). Donc se crée un art du dessin animé fait main, le cinégraphe — que les Ligues culturelles dénoncent avec la dernière vigueur, bien entendu : c'est « un divertissement qui réduit le spectateur à un état d'atonie perceptive et de passivité intellectuelle »

(p. 102). Fils d'un maître-cinégrapheur, le jeune François Carsac, de Rocamadour (un Cro-Magnon, donc !),(12) est séminariste, mais aussi un cinégrapheur très doué, qui renouvelle les codes de son art en introduisant la couleur. Pour l'édification des enfants du catéchisme, Carsac produit des dessins animés bibliques, et notamment l'histoire de Jonas et de la baleine, qui a un très grand succès : « on accourut de Saint-Macaire, de Cadillac et même de La Réole pour l'acclamer »

(p. 110). Honorius a alors l'idée de montrer à Carsac un extrait d'un film qu'il a retrouvé dans la grotte, bien entendu la séquence de la baleine dans Pinocchio de Walt Disney. Carsac est tout d'abord ébahi, puis quand il apprend que ce film vient d'avant, il est désespéré : « Cette bande est d'une perfection inhumaine »

(p. 112) ; « Après elle il n'y a plus rien à chercher, rien à découvrir, rien à espérer […] Mon métier, maintenant, c'est une prison dont je connais tous les coins, même ceux que je ne puis atteindre. […] Qu'avez-vous fait de ma joie ? »

(p. 115). Et Carsac détruit ses œuvres en cours et tout son matériel, et abandonne sa carrière artistique. Quelques années plus tard, on le retrouve en leader d'un mouvement indépendantiste Cro-Magnon, prêt à se lancer dans l'action violente (en réponse à la répression gavache, il faut le reconnaître).

Alors Honorius ouvre le dernier message posthume scellé de McAndrews, qui donne le mode d'emploi pour détruire irrémédiablement le contenu de la Grotte et effacer la mémoire de l'ordinateur. Le Plan a échoué, mais il faut laisser une chance au monde neuf qui s'est constitué. Il meurt avant de pouvoir le faire lui-même, mais c'est la femme qui l'accompagne (il est veuf depuis trente ans) qui s'en chargera.

Si l'on peut discuter du statut du diptyque Littératron/Ministricule, qui relève du récit d'invention isolée (et sans conséquence, en fin de parcours, sur la société environnante), il me semble incontestable qu'une bonne moitié des textes du recueil le Fabricant de nuages, les deux romans pour la jeunesse (l'Enfant… et Okrabe), les Somnambidules et Honorius, pape relèvent de la SF au moins autant que les œuvres de Philip K. Dick, Robert Sheckley et Ray Bradbury, ou Philip Goy, voire Philippe Curval (sans parler d'Antoine Volodine ou de Jacques Sternberg). La question qui se pose maintenant est de savoir pourquoi la SF d'Escarpit n'a pas été toujours vue comme telle, ou, si c'est le cas, pourquoi elle a été oubliée (ce qui me paraît peu discutable quand je vois les réactions des gens du milieu à qui j'ai parlé d'Escarpit au cours des années), pourquoi en somme les romans d'Escarpit ne sont pas rentrés dans le mégatexte de la SF française, ou seulement par la petite porte des œuvres pour la jeunesse.

Il est clair qu'Escarpit arrive en SF — si nous datons cette arrivée de la publication d'Honorius, pape en 1967 — avec une réputation de journaliste et d'écrivain (d'humour) déjà bien établie. Aurait-il de lui-même, comme bien de ses confrères, repoussé l'étiquette infamante de Science-Fiction ? Clairement, non. Il le dit lui-même dans l'avant-propos à Honorius, pape : « si l'on classe mon roman dans la Science-Fiction, j'accepte la catégorie, mais refuse toute parenté avec les bêtifications attristées sur le règne des robots et des cerveaux mécaniques, qui expriment ce que les intellectuels de notre temps croient être un humanisme. »

(p. 7). Il le dit un peu avant : « [les] ordinateurs sont de bonnes bêtes de labour intellectuel. »

. Bref, il se méfie comme Asimov du complexe de Frankenstein, et ne veut pas pratiquer la SF technophobe.

Et qui sont ces « intellectuels qui se croient humanistes »

? En 1967, il n'y a sans doute pas encore d'école de SF française qui exprime cette tendance (quoiqu'il y ait sûrement pas mal d'œuvres d'anticipation technophobe de la part d'auteurs français hors du milieu SF), et, en ce qui concerne les œuvres de langue française, Escarpit semble plus au fait de ce qui paraît au Fleuve noir › Anticipation (à cause de Carsac, et pas seulement, on le verra ci-dessous). Par contre, dès le paragraphe suivant, il égratigne à la fois François Truffaut et Ray Bradbury sans les nommer : « À l'époque où j'écrivais ce livre un metteur en scène cherchait à remuer les foules en montrant dans quelque cité future des pompiers spécialistes de la destruction des livres par le feu. Comme on le verra, c'est un problème qui s'est posé aussi à Honorius. Il l'a résolu à sa façon. Je ne suis pas sûr qu'elle plaira à tout le monde. »

(p. 8).

Escarpit le dit, il a lu de la Science-Fiction depuis son plus jeune âge, au point de vouloir l'imiter étant adolescent. A-t-il continué d'en lire ? Certainement, au point d'écrire en 1954, époque à laquelle le terme n'était pas encore trop populaire, un article titré "le Science-fiction est-il un genre littéraire ?" (sic, le Monde, 31 août 1954). Roger Bozzetto cite cet article en 1980 dans "Littérature et paralittérature : le cas de la Science-Fiction" à l'appui de ses considérations sur le regard porté sur la SF : « à vouloir faire basculer l'ensemble du genre dans le circuit long, au nom de ses supposées qualités intrinsèques, on prend le risque de provoquer une réaction de rejet par les instances de légitimation, qui prendront prétexte des productions les plus médiocres pour repousser dans les ténèbres extérieures tout ce qui se présentera sous ce label. Danger que signale dès 1954 Robert Escarpit, mettant en avant la possibilité d'un ghetto où l'on risquait d'enfermer le genre »

. Il semble en tout cas que l'équipe de Fiction de l'époque n'ait pas apprécié les critiques qu'il faisait sur une revue dont Escarpit trouvait qu'elle était un peu trop le porte-voix d'une chapelle, puisqu'on y trouve une réponse peu amène à l'article du Monde.(13) Ce qui n'empêche pas Escarpit d'organiser en novembre 1954 un colloque sur Aventure et anticipation.(14)

Par la suite, selon Gérard Klein, « Il a plusieurs fois dit grand bien de la Science-Fiction dans le Monde et il est possible qu'il ait pesé dans la décision du Monde d'accueillir des articles de Jacques Goimard, Philippe Curval et moi-même puis Michel Jeury et Emmanuel Jouanne sur le domaine. »

.(15)

En 1974, dans le dossier sur l'auteur qui est inclus dans la réédition du Ministricule par le Cercle du Nouveau Livre, on trouve les réponses d'Escarpit au questionnaire de Marcel Proust, celles du temps de l'édition, et celles de quelques années auparavant. Ses anciennes réponses étaient « [Jonathan] Swift, [G. K.] Chesterton, [Evelyn] Waugh, Marcel Aymé » ; les réponses actualisées en 1974 sont « [Jonathan] Swift, [G. K.] Chesterton, les classiques de la Science-Fiction américaine »

.

Mais quels classiques ? Dix ans plus tard, nous pouvons en avoir une indication dans un passage de l'Enfant qui venait de l'espace que l'on peut tenir pour un clin d'œil aux connaisseurs. Ayant écouté la première partie du récit de Suzan, Isaac Asimov en commente le contenu : « Ma chère enfant, permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas du tout douée pour la Science-Fiction. — Mais tout ce que je viens de vous raconter est vrai ! — Je n'en doute pas ! Mais vous êtes un personnage d'Isaac Asimov, et votre histoire n'est pas du tout de l'Asimov, oh, mais pas du tout ! Le truc temporel, c'est du Van Vogt de la mauvaise période. Il y a une pointe de Sheckley, une pointe de Heinlein, tout cela dans un décor inspiré de la Guerre des étoiles… »

(p. 64).

Nous savons qu'Escarpit n'a aucune objection à la science, peut intégrer des mathématiques dans ses études littéraires, et dans ses créations, adopte donc une attitude parallèle à celle de la SF. D'un point de vue plus social, Escarpit, qui célèbre la consommation populaire, « déteste les avant-gardes »

, préfère comme il dit dans Paramémoires d'un Gaulois « Balzac à Stendhal et San Antonio à Françoise Sagan »

(p. 100), n'avait aucune raison de rejeter la Science-Fiction. Mais il est aussi capable d'avoir une échelle de qualité au sein du genre, d'y reconnaître des classiques, et de se moquer d'œuvres plus faibles. Il y a un passage qui pourrait être tragique dans les Somnambidules où s'établit en Andorre une sorte de dictature fasciste bicéphale, celle du Dr Capdetron et du chanoine Carcajada, chacun se réclamant d'un coprince évidemment. Les étudiants qui explorent les univers du rêve sont embastillés. Si Carcajada a l'inquiétant visage d'un prélat franquiste, Capdetron est plutôt un notable idiot, qui va prendre les étudiants pour des extraterrestres cachés car, circonstance aggravante, c'est un « vieil amateur de Science-Fiction »

. « Je ne vous demande pas où est votre soucoupe […] votre vaisseau spatial, votre astronef… vous devez en avoir toute une flotte en orbite autour de la Terre, sans quoi vous n'auriez pas réussi une attaque simultanée de cette ampleur […]. C'est la tactique classique de l'invasion spatiale : investissement de la planète à l'abri d'écrans antiradar, envoi d'éclaireurs camouflés, balayage de la planète aux rayons hypnotiques, sauf sur le point d'atterrissage des éclaireurs, contact, négociation, occupation. Dans le dernier roman de Peter Randa, c'est ainsi que les Arcturiens s'emparent de Deneb VIII. »

(p. 75-76).

Signalons enfin que dans la postface du Fabricant de nuages, qui s'intitule "À propos du Fantastique" — genre dont il se réclame pour ce recueil —, Escarpit précise « Une des formes les plus répandues du Fantastique emprunte de nos jours le langage de la Science-Fiction. C'est un genre où excellent les savants comme ils excellent dans l'humour, sans doute parce qu'ils y trouvent ce que ne leur apporte pas la routine de la recherche. ¶ Il y a bien sûr de la Science-Fiction de pacotille comme il y a de l'ersatz de Fantastique, mais la meilleure est celle qui prend la science au sérieux, assez au sérieux en tout cas pour rêver sur tout ce qu'elle ne sait pas. »

(p. 230).

Autrement dit, il semble bien que la Science-Fiction soit une subdivision du “Fantastique” tel que l'entend Escarpit (ou peut-être avait-il à l'esprit un courant au sein du Fantastique que nous nommerions Fantasy ou Science Fantasy ? Il ne donne pas plus de détails). Je penche pour la première interprétation.

Donc, Escarpit aimait et acceptait la Science-Fiction. Cela fut-il réciproque en ce qui concerne le milieu SF français ? Dans la lettre que j'ai citée ci-dessus, Gérard Klein me dit (non sans humour lui aussi) : « Je peux t'assurer que Robert Escarpit était très bien vu dans le milieu de la SF des années 1960 et suivantes, au moins au niveau le plus élevé constitué de la rédaction de Fiction, disons Alain Dorémieux, Jacques Goimard et moi-même. Je crois me souvenir que le Littératron (1964) a fait l'objet d'un compte rendu très élogieux, peut-être de ma plume, c'est tout dire. Il me semble aussi que Honorius, pape (1967) a été recensé. »

.

L'Encyclopédie de Pierre Versins lui consacre un article favorable, avec mention du Littératron et d'Honorius, pape. Les deux autres titres parus avant 1972, date de parution de sa somme érudite, ont peut-être échappé à Versins parce qu'ils étaient étiquetés “Fantastique”.

L'impression d'un malentendu entre Escarpit et la SF française semble s'être installée avec le passage du temps. Chistine Luce(16) évoque la pénurie de références liant Escarpit à la SF, et commente « il semble […] avoir été oublié par les amateurs éclairés »

. Elle rapporte l'échange de 1954 entre le Monde et Fiction, avec une analyse proche de celle de Bozzetto, et conclut « Ce premier tête-à-tête n'a probablement pas conduit les deux parties à entretenir des relations cordiales et l'on ne verra plus le nom de Robert Escarpit dans Fiction si ce n'est dans de maigrelettes notices de parution »

. Notons toutefois qu'un des commentateurs du site, qui signe Lord Darcy, relève que « notre Oncle Joe [Joseph Altairac] a rendu un hommage appuyé à Robert Escarpit dans son ouvrage de référence : A.E. van Vogt, passeur cosmique.(17) Il y cite en effet de larges extraits d'un texte de 1978, où Escarpit se révèle excellent connaisseur du Maître, du Nexialisme, mais aussi (non sans humour) de la Sémantique générale. »

.

Ajoutons à cette impression d'oubli que les romans d'Escarpit ont peu été réédités en poche, et guère dans les collections de SF. Le Littératron est reparu chez J'ai lu en 1967, et a été intégré à la collection "Science-Fiction" de façon rétroactive. En effet, Jacques Sadoul ne commença à publier de l'incontestable SF dans J'ai lu, sans aucun signe distinctif en couverture, qu'à partir de 1970 ; mais étaient signalés dans un catalogue en fin de volume l'ensemble des autres titres SF de l'éditeur (le Littératron y figurait). Notons que les rééditions de la plupart des romans d'Escarpit s'arrêtent en 1995 (selon la bibliographie de Fourgeaud et Robine), ce qui doit être le signe d'un certain oubli de l'œuvre.

Pourquoi donc cette relative incompréhension ? Nous avons pu écarter un choix délibéré de l'auteur (même si des questions de politique commerciale de l'auteur ou de ses éditeurs ont pu peser sur la question des rééditions, et expliquer son absence des collections de SF), et la thèse d'un ostracisme délibéré de la part du milieu de la SF est pour le moins discutable. Bien sûr, Escarpit lui-même a toujours choisi de se mettre lui-même à la lisière de tous les champs. Même s'il dit qu'en rentrant du Mexique, il voulait aller partout, sauf à Bordeaux, c'est là (ou dans les environs) qu'il vivra toute sa vie, en refusant le parisianisme et la condition de turboprof(18) (choisie par tant de ses confrères). C'est en Gironde aussi qu'il situe ses livres, et comme le fait remarquer Christine Luce : « mal lui en a pris d'avoir toujours préféré pêcher à la ligne en Gironde plutôt que dans la Seine »

. Journaliste, il est surtout commentateur ironique de l'actualité. Écrivain, il tire à boulets rouges sur la littérature élitiste. Universitaire, il choisit les IUT côté formation, plutôt que les filières classiquement prestigieuses, et côté recherche, se moque de ceux qui s'enferment toute leur vie dans une spécialité étroite. Humoriste, il peut écrire (dans sa Lettre ouverte au diable) que l'humour est de droite, et que rire nécessite d'être méchant. Admirateur du PCF, il ne prend jamais sa carte… Auteur de SF, et critique étudiant le genre, il n'est pas surprenant qu'il se soit plus ou moins consciemment mis là aussi à l'écart des courants principaux du genre. Mais il ne serait pas le seul.

Je pense qu'il faut rechercher des raisons plus intrinsèques à cet oubli, ou à cette supposée incompréhension. Tout le monde classera aisément Escarpit dans la case “humour”, même si on peut trouver quelques-unes de ses œuvres littéraires qui, au-delà de quelques remarques éventuellement acides, n'en relèvent pas. J'avais, il y a une vingtaine d'années, énoncé(19) l'impossibilité de l'existence d'une SF humoristique (avec le mépris qu'il convient d'avoir pour l'existence de contre-exemples expérimentaux à ma théorie ; les faits doivent se conformer aux théories, et non l'inverse). La raison en est que SF et humour rivalisent pour l'occupation d'un même territoire. Tous deux vont produire des énoncés qui s'écartent de la vision acceptée de la réalité ; mais là où l'humour nous fait retourner vers la réalité connue avec un regard nouveau, la SF prend les expressions imagées au pied de la lettre (la “littéralisation” chère à Samuel R. Delany), et a tendance à se prendre au sérieux. Il y a un savoureux exemple de littéralisation dans le Petit dieu Okrabe. Un des derniers fidèles d'Okrabe au début du roman est « un très vieux sage à quatre cerveaux, tous d'ailleurs à peu près hors d'usage, sur la planète Xérops »

(p. 10) ; « Le cerveau de la tête était à peu près hors service. Celui du ventre ne marchait un peu qu'au moment des repas. C'étaient seulement ceux des pieds qui arrivaient à penser de temps en temps »

(p. 16). Bref, le vieux sage pense avec ses pieds ! Et Escarpit ne se privera pas de faire le jeu de mots, plus en avant dans le roman. Alors, SF, ou humour ?