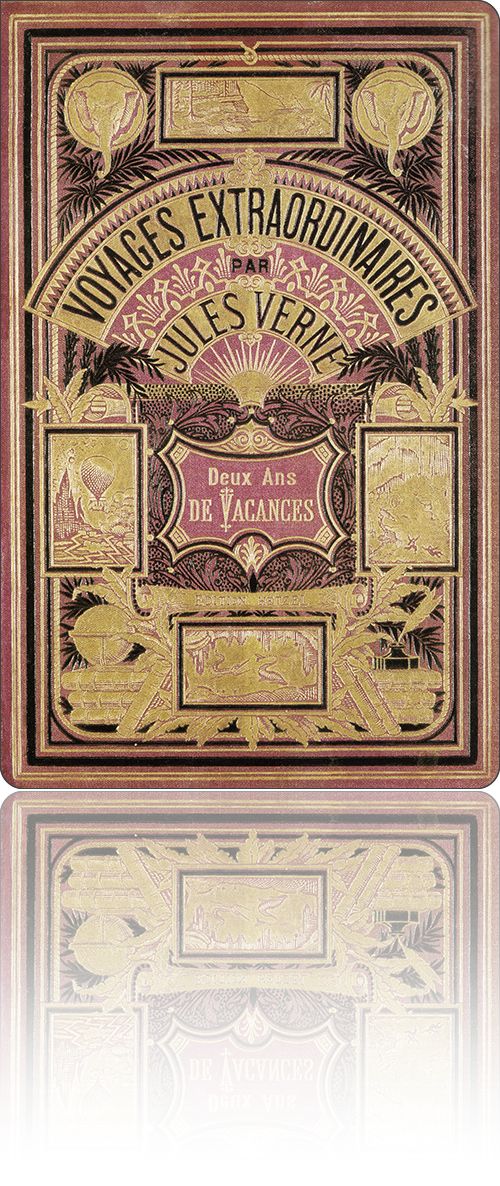

Deux ans de vacances, robinsonnade et utopie

à propos de Jules Verne dans le cadre du dossier Utopie et dystopie de la revue Métaphore, 1995

- par ailleurs :

Entre la robinsonnade et l'utopie, les recoupements sont légion. Dans les deux cas, il se trouve une île, et une volonté.

Dans l'utopie, la volonté de construire une société nouvelle. La référence à la société de départ — qui est aussi celle d'un voyageur naufragé qui y aboutit, et qui constitue, pour le lecteur, une norme — y est contestée, et elle est remplacée par une rationalité autre, présentée comme plus équitable et plus humaine.

Dans la robinsonnade,(1) après un naufrage, on aboutit aussi sur une île déserte. Mais au lieu de construire et d'inventer une nouvelle modalité de l'expérience sociale, les efforts des rescapés tendent à reconstruire, avec les outils dont ils disposent, un modèle miniature de la société dont ils sont issus. L'île devient, chez Robinson, une colonie que par la suite il afferme. De plus, le passage du naufragé sur l'île, et le travail qu'il impose à la terre vierge pour la “civiliser”, lui servent d'expérience à la fois morale et sociale — dans le cas de Robinson, on peut même ajouter spirituelle.

Dans l'utopie, l'aspect essentiel demeure la présentation en acte d'une société engendrée par des lois nouvelles : cela reste du domaine de la spéculation intellectuelle, et la forme en est le plus souvent discursive, alors que la robinsonnade est présentée dans le cadre de la narration d'actions et dont le résultat se veut exemplaire. Dans les deux cas, l'île sert donc de lieu d'expérimentation sociale, mais les conséquences que le texte en tire sont d'ordre très différent.

Qu'en est-il dans ce texte de Jules Verne, Deux ans de Vacances ?(2) Ce qui eût pu devenir une utopie se contente d'illustrer une robinsonnade. L'idéologie du progrès marque-t-elle obligatoirement la fin des utopies ? Cette réalité du progrès technique est-elle encore, à cette époque encore, assez peu perçue comme dangereuse pour ne pas engendrer une dystopie ?(3) La robinsonnade est-elle alors ce moyen terme entre l'utopie qui perd son charme avec son halo de rêve impossible(4) et la dystopie qui ne s'annonce pas encore avec le visage hideux du totalitarisme ?

I – Jules Verne et Robinson

Les études sur Jules Verne ont fleuri depuis une dizaine d'années : le temps où on le cantonnait au secteur peu prisé de la littérature enfantine est oublié.(5) La critique française et étrangère s'en est emparé, après d'ailleurs que des écrivains comme Michel Butor ou Michel Serres, à la suite de Raymond Roussel qui le considérait comme « le plus grand génie littéraire de tous les siècles »

,(6) en ont légitimé la place dans le champ de la littérature et dans la création des mythes « qui nous habitent encore »

et qu'a créés son « génie érudit et naïf »

.(7)

En fait, s'il a contribué à donner forme à un mythe, c'est à celui de la science liée au progrès, qui propose une relecture du monde dans le cadre d'une sorte de “surnaturel expliqué”. Cela étant, toutes les œuvres, fort nombreuses, de Verne n'ont pas eu droit à la même attention de la part de la critique, qui s'est focalisée sur certains “grands textes” que sont pour des raisons diverses le Voyage au centre de la Terre ou la trilogie constituée de Vingt mille lieues sous les mers, les Enfants du capitaine Grant et l'Île mystérieuse, sans oublier le diptyque De la Terre à la Lune et Autour de la Lune.

Mais il reste de nombreux romans qui n'ont été qu'effleurés. Ce qui laisse à désirer, compte tenu de la manière moderne d'envisager une œuvre comme une sorte de “mythe personnel” dont chaque texte constituerait à la fois une entrée et une facette.

On notera que Jules Verne s'est surtout ingénié à donner une forme nouvelle à des thèmes anciens. Il a ainsi, entre autres, donné une forme romanesque au conte de Poe, "la Semaine des trois dimanches", dans le Tour du monde en quatre-vingts jours, ainsi qu'une suite “scientifique” aux Aventures d'Arthur Gordon Pym avec le Sphinx des glaces. Et s'il est un thème qui semble l'avoir hanté, c'est celui du naufrage et de Robinson.(8)

Lié au naufrage, outre la trilogie déjà citée, on trouvera le Chancelor et les Naufragés du ‘Jonathan’. Quant au thème robinsonnien, on se souviendra que, lorsqu'il parle de l'Île mystérieuse alors en chantier, Jules Verne désigne l'œuvre comme le “Robinson”.(9) Et l'on sait que cette œuvre prend son origine dans un texte plus ancien, refusé tel quel par Hetzel, qui s'intitulait Oncle Robinson.(10) Par ailleurs, en ne comptant pas l'Île à hélice, Verne a aussi écrit l'École des robinsons et Deux ans de vacances (dont le titre premier était un Pensionnat de robinsons), où les références à la fois à Wyss et à Robinson Crusoe sont nombreuses et explicites, et l'on peut donc à propos de ce texte parler de “robinsonnade”, tout en posant qu'elle en sera une variante neuve.

On le peut d'autant que dans sa préface, Jules Verne ne se contente pas des références à Defoe et Wyss ; il y ajoute Fenimore Cooper avec le Cratère et une suite de textes comportant Robinson (le Robinson de douze ans, le Robinson des glaces, etc.). Il ne dédaigne pas de faire allusion à ses propres textes, comme l'Île mystérieuse, où « j'ai mis des savants aux prises avec les nécessités de cette situation »

. Ceci pour faire ressortir l'originalité de son projet qui est de “parfaire le cycle”. Car « il restait à montrer une troupe d'enfants de huit à treize ans, abandonnés dans une île, luttant pour la vie au milieu des passions entretenues par les différences de nationalité »

. De plus, Jules Verne relie cette robinsonnade à un texte antérieur, un Capitaine de quinze ans (intitulé d'abord un Héros de quinze ans), où il avait « montré ce que peuvent la bravoure et l'intelligence d'un enfant aux prises avec les périls et les difficultés d'une responsabilité au-delà de son âge »

. Rappelons que ce dernier texte avait été en partie écrit pour motiver son fils Michel, alors âgé de 15 ans en 1878, sorte de « transposition idéalisée de ce que le père aurait voulu que le fils soit »

et qu'évidemment il n'est pas.(11)

Ce rappel biographique explique sans doute l'insistance de la préface sur le fait que l'enseignement, présent dans un Capitaine de quinze ans, devait être “complété” par l'apprentissage de la vie en communauté, ce qui est l'un des “doubles buts” de cet ouvrage.

Où Jules Verne se trompe, cependant, c'est quand il pense être le premier à traiter l'arrivée d'un « pensionnat de robinsons »

. En Angleterre, dès 1857, R.M. Ballantyne avait imaginé cette aventure en écrivant l'Île de corail. Avec, entre autres différences, qu'il ne s'agissait pas de diverses nationalités car les enfants étaient tous Anglais, comme le rappelle malicieusement William Golding dans Sa majesté des mouches, qui en est la réécriture ironique. Sinon, et si ce n'était la situation opposée des îles, l'une, l'Île de corail, baignant dans les eaux tièdes, l'autre, Deux ans de vacances, en proie à l'hiver austral, ces deux textes illustrent parfaitement, en se complétant, ce que l'on peut attendre du genre de la robinsonnade au xixe siècle : un lieu d'épreuves et de mûrissement dans un cadre naturel qui invite à une “hominisation” qui est une intégration des valeurs bourgeoises positivistes présentées comme l'extrême pointe de la civilisation.(12) En quelque sorte, c'est un substitut du Bildungsroman, ou roman d'éducation/de formation, dont le meilleur exemple est sans doute les Années d'apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe. La différence étant que le roman d'éducation place ses personnages dans le monde du quotidien, alors que la robinsonnade le place dans une situation “extrême”. Mais le but final, ici explicité par les lignes finales, est en gros le même :

« Et comme conclusion morale, voici ce qu'il convient de retenir de ce récit, qui justifie, semble-t-il, son titre de Deux ans de Vacances… à leur retour les petits étaient presque des grands, les grands presque des hommes. » (p. 520).

Le but étant précisé, à la fois par la préface et l'épilogue, reste à montrer comment Jules Verne crée une robinsonnade qui est peut-être autre chose que le traitement d'un programme. Nous verrons comment il arrive à créer une tension dramatique autour du thème de l'île, comment il fait organiser une vie en société dans des conditions difficiles par un groupe d'enfants, et comment il permet à une idéologie d'un certain humanisme de se faire jour.

II – Présence et matérialité de l'île

Le texte ne nous présente pas l'île d'emblée. Mais alors que dans l'Utopie de More, l'arrivée sur le lieu de “nulle part” est précédée d'une critique de l'organisation sociale anglaise, ici, ce sont des aventures narrées qui amènent à l'île qui n'a pas encore de nom mais qui en aura plusieurs : celle que lui donneront les colons et celle qu'ils retrouveront sur les cartes maritimes. À la différence de l'île de More, qui est plus une épure abstraite qu'une île réelle, l'île où aboutissent les enfants présente une réelle matérialité.

Comme pour la Tempête ou Robinson Crusoe, l'arrivée dans l'île inconnue, présentée alors comme un havre, est précédée d'un embarquement, d'un voyage maritime et d'un naufrage. Mais ici, nous avons droit à quelques variantes. D'une part, il ne se trouve pas un seul adulte à bord du vaisseau, tout l'équipage étant à terre, et le vaisseau normalement amarré à Aukland, en Nouvelle-Zélande. Seuls les enfants de la pension Chairman sont à bord afin d'effectuer une croisière ; le Sloughi est appareillé car il doit lever l'ancre au matin du 14 février 1890. Le hasard, ou une main espiègle dont la suite du récit amènera à confesser la mauvaise plaisanterie, a détaché le vaisseau. Au matin, le pensionnat se trouve donc seul, sans repères, sans possibilité de faire le point, au milieu de l'océan Pacifique. Pour corser le tout, une tempête se lève qui va durer trois semaines, empêchant toute recherche de la part des autres bateaux d'Aukland, qui par un quiproquo le croient englouti dans l'océan déchaîné.

Le récit commence alors que nous sommes le 9 mars de la même année, et que la narration in medias res nous a posés avec les enfants, au centre du Pacifique, à essayer de comprendre qui ils sont et ce qu'ils font là, et les montre « unissant leurs forces »

pour garder le contrôle du gouvernail dans la mer démontée. Mais toute tempête a une fin, et le vaisseau, dans une sorte de miracle, se trouve emporté par une énorme vague et, par-delà les rochers, s'échoue près d'une plage :

« Une montagne écumante, venant de la haute mer, se dressa à deux encablures du yacht… avec la furie d'un torrent, couvrit en grand le banc de récifs, souleva le Sloughi, l'entraîna par-dessus les roches, sans que sa coque en fût même effleurée… et là, il resta immobile — sur la terre ferme, cette fois — pendant que la mer, en se retirant, laissait toute la grève à sec. » (p. 36).

Cet arrêt du bateau est, pour la narration, l'occasion d'un retour en arrière pour nous présenter les circonstances de ce “voyage extraordinaire”.

L'île apparaît donc d'abord comme un lieu de repos après les deux semaines passées sur le navire emporté par l'ouragan. Mais les enfants ne s'attardent pas à cet aspect ; elle devient vite un territoire à explorer. Les grands, après avoir défini que le Sloughi pourrait servir provisoirement d'habitacle, explorent les environs. À leur retour de cette brève prise de contact, et après une prière, on commence les premiers travaux qui permettront de consolider cette “tête de pont” sur la terre ferme. Et bien que les petits soient plus dans une perspective de jeu que de travail, ils font leur part et se mettent, en s'amusant, à la recherche de coquillages (p. 61).

Mais les plus grands, qui « regrettent de ne pas être des hommes »

(p. 30), pensent à l'avenir. Gordon, qui est américain et le plus respecté de tous, entame un inventaire des ressources. Il faut « ménager les biscuits et les conserves »

(p. 79) et donc tenter de se nourrir avec ce que le lieu offre par la pêche et la chasse. Mais la Nature n'est pas très accueillante : il fait froid et brumeux. Et comme nous sommes dans l'hémisphère austral, la saison du froid approche. Il faut s'installer ailleurs, et donc tenter un repérage. C'est ce que fait d'abord Briant, le Français,(13) qui définit ce lieu comme une île, qu'à l'aide des cartes les enfants tentent de situer, et placent dans leur imaginaire dans la perspective de l'île où vécut Selkirk, qui a permis à Defoe d'écrire son roman. Puisqu'il s'agit d'une île, et que les moyens de rejoindre la civilisation par le moyen de la terre sont impossibles, il va falloir s'installer, ce qui entraîne la nécessité d'une exploration de groupe. La marche n'est pas facile ; il faut se frayer un chemin : « Les jeunes garçons jouaient alors de la hache comme ces pionniers qui s'aventurent à travers les forêts du Nouveau Monde. »

(p. 112). Mais, et c'est une différence avec Robinson, ils trouvent les traces d'un naufragé antérieur, un gué, de l'eau douce, les restes d'un canot, une date : 1807, une caverne et un squelette, qu'ils enterrent religieusement. Mais le naufragé n'a pas laissé uniquement des traces et de simples outils européens : il a dressé une carte sommaire de l'île,(14) et a inscrit son nom sur un cahier. C'est un Français ; on nommera l'endroit où il s'était installé French Den. Mais il laisse aussi les enfants en présence d'une évidence : le naufragé, marin expérimenté, n'a pu rejoindre la terre ferme ; il a vécu 53 ans en ce lieu. Aucun espoir ne demeure donc d'un prompt secours : il va falloir s'organiser.

L'île a cessé d'être un simple lieu : elle a acquis une existence et une forme, par la grâce d'un prédécesseur. Elle s'est aussi, par son expérience, imposée comme lieu mais d'installation de longue durée et non de simple transit. L'île, par là, s'inscrit non seulement comme espace à explorer mais aussi dans le temps, qu'il va falloir gérer. Comment ? Va-t-on voir Jules Verne inventer une société utopique, à la mesure de l'imagination des jeunes enfants ?(15) En fait, ce sera tout simplement une colonie, miroir de la société de départ, avec les péripéties sur quoi le texte s'attarde, des luttes contre la nature et des enjeux de pouvoir à l'intérieur de la société “démocratique” que les enfants instaurent.

III – De la tête de pont à la colonie

Une fois la caverne choisie comme tête de pont, reste à y débarquer le matériel et à y installer l'ensemble du pensionnat : ce qui demande travail et organisation. C'est toujours Gordon, l'Américain, qui est le logisticien de cette opération : « Ainsi, le travail marchait à souhait, avec une méthode où l'on sentait l'intervention de Gordon dont le sens pratique n'était jamais en défaut. »

(p. 155).

Le navire, après avoir été vidé de son contenu, est proprement cannibalisé : « On s'était attaqué à la coque… les feuilles du doublage de cuivre furent enlevées avec soin. Le dépeçage avançait lentement. »

(p. 156). Reste à transporter le matériel à French Den : on construit un radeau, on y empile savamment, par des grues improvisées, de lourdes pièces, et avec du travail, de la patience et de la sueur l'ensemble du matériel est mené à bon port. Et le texte ne nous fait grâce d'aucun détail dans l'organisation, ni dans le calcul de la vitesse et du temps mis pour aborder à la caverne choisie pour hiverner. Les actes sont motivés par la raison, celle-ci se référant à une pratique : « Cette proposition était trop sensée pour ne pas avoir l'approbation générale. »

(p. 167). Et l'on n'oublie pas de planter un mât avec un drapeau, pour attirer l'attention d'éventuels navires : « La proposition ayant été adoptée, le mât de hune fut traîné jusqu'à la falaise. »

(p. 164).

L'installation donne lieu à un énorme travail, et elle se fait en référence au Robinson suisse, dont l'un des pensionnaires possède un exemplaire, ainsi qu'au roman de Defoe. Le résultat est atteint : cette installation est devenue maintenant une colonie.

« Colonie ! Oui ! Ce mot fut effectivement prononcé pour rappeler que l'installation n'avait plus un caractère provisoire. Et naturellement, il fut dû à l'initiative de Gordon, toujours plus préoccupé d'organiser la vie sur ce nouveau domaine que de chercher à en sortir. Les naufragés du Sloughi étaient les colons de l'île. » (p. 206)

Et l'on procède alors à l'élection démocratique de son chef pour un an ; ce sera Gordon car « Quand Gordon ordonnait, il n'y avait plus qu'à obéir. »

(p. 224).

Ce chef va organiser la vie de la colonie selon un programme qui fera alterner les études et le travail, tout en gardant le repos dominical qu'il présidera en tant que “révérend Gordon” (p. 213). Moins que d'utopie, il s'agit ici d'une sorte de pragmatisme idéaliste. En effet, « Il convenait donc de reprendre avec courage la lutte pour la vie. Chacun se remit au travail. »

, proposition qu'il convient d'alléger : « Le programme avait réservé quelques heures pour les récréations. C'est l'une des conditions de bonne santé que de se retremper dans les exercices de gymnastique. »

(p. 315). Sans oublier le fouet pour les châtiments nécessaires (p. 230). Gordon se règle sur le calendrier du Sloughi, et sur les montres, qu'il charge quelqu'un de remonter à heures fixes.(16) De plus, il en ordonnera à l'un d'eux de tenir un journal. Mais le chef est aussi un observateur, et peu à peu il finit par situer l'île non plus dans la Polynésie comme il le pensait au départ, mais plus au sud, ce qui justifiait un hiver rigoureux, des précautions à prendre, du combustible à chercher, aussi bien pour l'éclairage que pour le chauffage, et l'impossibilité d'explorer vraiment l'île avant le retour de la belle saison. Ainsi, on se lancera à la recherche des phoques qu'on va massacrer pour en tirer de l'huile, et dans la forêt pour trouver le bois nécessaire qu'on amènera à la caverne en se servant d'une table renversée qui servira de traîneau. Le travail sera considéré comme un exercice salutaire : « c'était réjouissant de voir cette petite colonie en si belle humeur et si bonne santé. »

(p. 222).

Le retour des beaux jours va permettre de nouvelles explorations de l'île, qui peu à peu va nous apparaître comme un lieu où l'on peut faire son marché à condition de connaître ce que l'on cherche, ou de savoir ce que l'on trouve.

IV – les Colons exploitent les ressources de l'île

Explorer l'île est un moyen de chercher à mieux l'exploiter. Et cette exploration se fait avec des buts uniquement utilitaires, sauf quelques épisodes qui servent au jeu, comme celui de l'autruche que veut chevaucher Service, le lecteur de Wyss et de Defoe. Elle se fait systématiquement, avec la carte dressée par le naufragé et une boussole.

Les descriptions de lieux abondent mais, à de rares exceptions près, elles ne font pas appel à un sentiment d'émerveillement devant la nature, bien qu'il arrive qu'on trouve des passages presque “gratuits” :

« Ce qui caractérisait l'aspect de ce littoral, c'était l'entassement des blocs de granit. Désordre véritablement grandiose que cet amoncellement de rochers gigantesques — sorte de champ de Karnak, dont la disposition n'était point due à la main de l'Homme. » (p. 305)

De tels passages ont surtout pour fonction de marquer la disproportion entre l'aspect grandiose et sauvage de la nature et la taille comme la force des enfants. Ceux-ci finiront d'ailleurs par la dominer, cette nature sauvage. La beauté des animaux entre très peu dans le registre des perceptions des enfants, sauf s'il s'agit de gibier ou de plantes utiles : ils sont totalement obnubilés par la rentabilité. Ainsi, les pingouins « ne valent pas un coup de fusil »

car « ils ne pouvaient être d'aucun usage »

. En revanche, les phoques, qui avaient été repérés lors d'une première exploration, sont l'objet d'une expédition où participent « toutes les armes à feu de la colonie »

. Alors :

« On les poursuivit à coup de revolver. Doniphan tout à ses instincts faisait merveille tandis que ses camarades l'imitaient de leur mieux. Ce massacre ne dura que quelques minutes… les survivants disparurent, abandonnant une vingtaine de tués ou de blessés sur la grève. L'expédition avait pleinement réussi. » (p. 282)

Il en va de même lors des découvertes d'animaux mal connus, avec une petite divergence : ainsi Doniphan le chasseur ne pense qu'à tuer, alors que Gordon s'intéresse à la possibilité d'utiliser la faune, par exemple comme animal de compagnie, ou de basse-cour, ou encore pour obtenir du lait comme avec la vivogne. À moins que ce ne soit pour servir de bête de trait comme on le voit dans l'épisode du guanaque, dont on peut s'étonner qu'il soit connu de Gordon, et que le narrateur nous présente dans une véritable notice — tout comme il l'a fait de la vivogne, sorte de chèvre, un peu avant.

On trouve dans cette île fort peu d'animaux sauvages et dangereux : pas de serpents, mais un jaguar (à moins que ce ne soit un cougar) et des ours. Si des monstres semblent la hanter, le doute ne dure pas longtemps et une explication est trouvée, comme on le voit avec l'épisode du chien disparu. Les cris troublent quelque temps la colonie avant qu'elle ne réalise que Phann, le chien, avait lutté dans la nuit contre un chacal qu'il avait égorgé dans une grotte adjacente (p. 199).

La faune n'est pas la seule à être exploitée ; la flore l'est tout autant : c'est Gordon qui découvre le trulca (qui servira à fabriquer une boisson fermentée, mais que Service — toujours goulu — mâche et recrache rapidement), des arbres dont l'écorce remplace la cannelle, et des “arbres à thé”. Plus loin dans le récit, une naufragée ultérieure, et qu'ils recueilleront, Kate, leur fera découvrir un arbre à lait, mais, entre-temps ils avaient découvert des érables avec leur jus en sirop pour sucrer le thé. Reste que l'on trouve aussi quelques passages où des fleurs sont cueillies par plaisir comme lorsque pendant une expédition Service, Wilcox et Webb ornent leur veste de « superbes séneçons qui se balancent à la pointe de tiges hautes de trois pieds »

(p. 252).

L'île est donc le lieu et le moyen d'une organisation sociale, tournée vers la survie du groupe dans les meilleures conditions possibles. Elle s'offre à l'ingéniosité des enfants qui l'exploitent avec ordre et méthode. Mieux armés conceptuellement que Robinson, ils utilisent les produits que donne la terre sans se mettre à pratiquer l'agriculture. Ils peuvent le faire parce que, à la différence de Robinson, ils ont débarqué sur l'île avec une cargaison entière qu'ils ont pu récupérer, sans oublier qu'ils trouvent une carte de l'île. De plus, ils ne sont pas ignorants en botanique, ce qui leur permet d'exploiter les diverses plantes.

Comme le note l'héroïne de Suzanne et le Pacifique, Robinson, au lieu de tendre la main pour cueillir des bananes, ou récolter sur l'arbre à pain, préfère suer sang et eau pour faire pousser du blé. Est-ce parce qu'il ignore tout des bananes, ou parce qu'il ne sait pas aller au-delà des cadres de l'imitation de ce qu'il connaît ? Le savoir des enfants est, en revanche, encyclopédique, à la différence de celui de Robinson, qui est surtout biblique. Cependant, les enfants étant censés ne prendre, comme l'indique le titre, que deux ans de vacances, il fallait trouver un moyen de leur faire retrouver leurs parents, et c'est, comme dans l'Île du docteur Moreau, par le moyen d'un autre naufrage que la chose va devenir possible.

Mais l'île ne jouerait pas pleinement son rôle si elle n'avait affronté qu'un groupe d'enfants, unis derrière leur chef, à la nature. Tout groupe est générateur de tensions, qui se résolvent de diverses manières, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. C'est ainsi que, pour aboutir à une leçon morale et sociale acceptable et valorisante, dans l'idéologie de la robinsonnade, l'île va devoir aussi devenir un théâtre de deux sortes d'affrontements humains. D'une part entre les enfants eux-mêmes, d'autre part contre des hommes méchants.

V – l'Île comme théâtre d'affrontements internes

D'emblée, les élèves du pensionnat ont été présentés non en bloc mais par groupes. Certains de ces groupes ne seront pas conflictuels : les grands ne s'opposeront pas aux petits, qui sont d'ailleurs extrêmement obéissants, et ne sont là que pour former un fond de décor. Mais parmi les grands, on note trois groupes, les deux Français, Briant et Jacques, fils d'un ingénieur, et, autour de Doniphan, un aristocrate, deux autres jeunes Anglais. Entre les deux groupes, et servant souvent de médiateur, et aussi de guide, l'Américain Gordon. Les divergences entre ces deux groupes sont présentées par la narration comme des oppositions de nationalité, mais elles ne s'y cantonnent pas.

D'une part, le groupe des Français est présenté comme loyal et peu susceptible. De plus, sur le bateau désemparé, il a été le seul à savoir un peu manœuvrer puisqu'il avait déjà navigué, étant venu en bateau depuis la France. Il partage ce savoir et cette pratique avec le mousse, Moko, un jeune noir qui sur la terre ferme servira de cuistot, et demeurera lui sans prétention aucune. Il ne prendra même pas part aux votes, car comme le dit le texte : « Moko en sa qualité de noir [c'est moi qui souligne] ne pouvant prétendre, et ne prétendant point à exercer le mandat d'électeur »

(p. 328). Entre le mousse et Briant se tissera d'ailleurs un lien affectif assez fort, car Briant a sauvé Moko pendant la tempête, et celui-ci accompagnera Briant dans l'une de ses expéditions. Ce lien privilégié renvoie à l'idée de la France comme une nation qui est une “bonne” colonisatrice.(17) Cela étant, entre Briant et Jacques, malgré la grande affection qui les lie, il demeure un secret, qui ne sera dévoilé que par petites touches : Jacques est l'auteur de l'errance : c'est lui, qui par espièglerie, a défait les amarres du bateau et a ainsi livré ses camarades à l'aventure. Il essaie, depuis, d'expier. L'opposition d'ailleurs ne s'appuie en rien sur Jacques. C'est contre Briant que Doniphan se dresse, et ceci est annoncé presque dès le début par le narrateur :

« Doniphan, qui pour l'instruction et l'intelligence se croyait supérieur à Briant comme à ses autres camarades. D'ailleurs, cette jalousie de Doniphan à l'égard de Briant datait de loin… celui-ci était français, de jeunes Anglais devaient être peu enclins à subir sa domination. » (p. 21)

Doniphan lui-même l'avoue « Je ne veux pas que Briant fasse la loi comme il en a pris l'habitude depuis quelque temps. »

(p. 28).

Briant apparaît comme courageux et dévoué : il se lance le premier dans la mer pour rejoindre la terre et proposer un moyen de sortir du navire, alors que Doniphan songe égoïstement à embarquer sur la yole avec ses amis. C'est encore lui qui explore le premier la terre et la décrit comme une île, lui encore plus tard qui découvrira l'autre côté de l'île et qui prendra place sur le cerf-volant pour dénicher les feux du bivouac des pirates.

Doniphan apparaît au contraire comme plein de morgue, de susceptibilité, et peu enclin à s'assujettir à une discipline commune. Avec ses amis, une fois la colonie installée, il s'adonnera à son plaisir de chasser et ainsi il fournira du gibier, car c'est un excellent tireur.

Il votera avec toute la communauté pour élire Gordon pendant un an, mais se présentera contre Briant lors de la seconde élection, et il sera battu, seuls ses trois amis votant pour lui. Auparavant, pour des futilités, il a provoqué Briant, et Gordon doit encore intervenir :

« Doniphan, tu es un méchant garçon, qui donne un exemple détestable à tes camarades. Quoi ! dans la grave situation où nous sommes, l'un de nous ne cherche qu'à pousser à la désunion. Moi votre chef, je m'oppose à toute scène de violence entre vous. » (p. 325)

Une fois Briant élu, il commencera avec ses amis à désobéir et à se refuser à la discipline du groupe.

« Lorsque le mauvais temps les empêchait d'aller à la chasse, ils se réunissaient dans un coin du hall et causaient entre eux à voix basse. »

(p. 352). Doniphan entamera une sécession, et partira vivre à l'autre bout de l'île, en réclamant sa part des vivres et des outils du Sloughi, plutôt que de vivre sous la présidence de Briant.

« Nous avons déjà eu un Américain pour chef de la colonie. Maintenant, c'est un Français. Il ne manque plus, vraiment, que de nommer Moko… Il ne plaît à nos camarades d'avoir pour chef autre chose qu'un Anglais. » (p. 353)

On a déjà fait allusion à Gordon, l'Américain. Il est l'un des plus âgés, il est le calme et le sens pratique incarnés. Il se sert de sa force morale pour tenter d'éviter les affrontements franco-anglais, bien qu'en tout état de cause il donne la plupart du temps raison à Briant.

On le voit : des lois naturelles ou raisonnables ne tentent pas de donner du fonctionnement de cette société une image “parfaite” où les tensions seraient résolues, comme en Utopie. Ici, l'Histoire, avec ses rémanences de conflits anglo-français, comme les oppositions psychologiques jouent un rôle important dans la dynamique du récit. Ces oppositions rendent nécessaires une maturation des individus qui rend elle-même possible une résolution positive des conflits dans la perspective d'une idéologie du progrès.

Et ceci même si, ponctuellement, l'affrontement aboutit à une sécession. Pour éviter que le roman ne se termine sur cette note pessimiste, Jules Verne va faire intervenir des éléments extérieurs, dont la présence va obliger les deux parties à renouer après qu'une solidarité se sera installée.

VI – les Pirates et leur action

Ces éléments extérieurs, ce sera, comme dans tout bon roman d'aventures maritimes, des pirates qui se retrouvent sur l'île, avec des otages qui aideront les enfants après qu'on les aura délivrés.

VI.1 – une Communauté ressoudée

Dans leur désir de sécession, les jeunes Anglais partent vers le côté de l'île que Briant avait exploré, et dont il avait donné une relation circonstanciée. Ils l'atteignent et se trouvent, après quelques péripéties, devant ce qu'ils pensent être des cadavres, mais qui sont en fait des marins épuisés sur la grève. Ils ont un long moment de panique :

« Ce fut alors que, pris d'épouvante, n'ayant même pas la pensée qu'il pouvait rester un peu de vie à ces corps, qu'il importait de leur donner des soins immédiats, ils revinrent précipitamment chercher un refuge sous les arbres. » (p. 373)

Après avoir passé toute la nuit à trembler, et avoir décidé d'aller enterrer ce qu'ils pensaient être des cadavres, ils ne retrouvent au matin plus les corps, mais trouvent une barque, appontée sur le Severn, dont le port d'origine est San Francisco, mais qui n'est plus en état de naviguer. Ils pensent que les naufragés sont morts.

Par ailleurs, la colonie, qui est sur le point de construire un énorme cerf-volant, recueille Kate, une naufragée qui raconte comment une mutinerie a eu lieu à bord du Severn par un groupe qui désire prendre le vaisseau pour se livrer à la traite des noirs. Les pirates ont abordé dans l'île après un incendie à bord qui les a obligés à fuir le navire dans une chaloupe. Elle a vu les mutins aborder sur l'île, vivants ; elle-même a été emportée plus loin sur la plage et a pu se sauver sans qu'ils la voient — ils la croient morte. Mais ces pirates sont armés et dangereux.

Nous avons donc, des deux côtés de l'île, deux groupes qui vont par deux : à French Den, les colons et la naufragée qui avait été enlevée par les pirates ; de l'autre côté, mais s'ignorant, les Anglais et les mutins pirates. Il va de soi que les Anglais sont en danger, et qu'ils ne le savent pas. Briant, qui pense être responsable, bien que non coupable, de la sécession des Anglais, et qui de plus en tant que chef se doit de sauver ses colons, part dans la nuit avec Moko, sur la yole, refaisant le trajet de leur première exploration de l'autre côté de l'île. De plus « quatre garçons de plus, et non des moins vigoureux, ce secours ne serait pas à dédaigner en cas d'agression »

(p. 393). Briant arrive à point pour sauver Doniphan, attaqué par un jaguar, et tue la bête d'un coup de poignard en évitant de donner l'alerte par un coup de feu. Il est blessé mais Doniphan admet enfin : « Ah Briant ! tu vaux mieux que moi… Désormais, je serai le premier à t'obéir ! »

(p. 399). Et la troupe au complet, après explications, retourne à French Den, dans la yole conduite par Moko.

Le premier effet de la présence des pirates a donc été de ressouder la colonie :

« Oui, cette séparation de trois jours avait porté ses fruits. Plus d'une fois. Alors que l'amour-propre parlait chez lui plus fort que l'intérêt, il n'en avait pas moins compris à quelle sottise le menait son entêtement… Aussi, après le dévouement dont Briant avait fait preuve envers lui, Doniphan s'était-il abandonné à ses bons sentiments. » (p. 400)

VI.2 – une Aide inespérée

Le second effet de cette présence va être tout aussi profitable, puisqu'il va permettre aux enfants de quitter l'île, après que la communauté s'est trouvée reformée.

Par Kate, les enfants connaissent à la fois le nombre des pirates, leurs desseins et le danger qu'ils représentent. Ils savent aussi que, parmi les naufragés, il existe de possibles alliés. La communauté s'organise donc en camp retranché, attendant un assaut. Les pirates rôdent autour du camp de French Den, mais laissent échapper un de leurs otages qui vient se réfugier auprès de Kate et des enfants. Avant la force, les pirates tentent d'entrer par ruse, mais échouent. Ils tentent alors un assaut et sont vaincus. Le résultat en est que les enfants ont récupéré un marin, « Evans, le master du Severn »

(p. 450), qui leur permet de situer et de nommer l'île où ils se trouvent du nom qui est le sien sur les atlas : l'île Hanovre. Grâce à lui, l'île nommée par les enfants “Chairman” retrouve sa place dans l'univers de la réalité géographique, et le retour devient possible puisqu'ils ne sont qu'à une trentaine de milles du continent Sud Américain :

« Au-delà du détroit de Magellan, une île que de simples canaux séparent de l'île Cambridge au sud et des îles Madre de Dios et Chatam au Nord… Cette île, sur le 51° de latitude, c'est l'île Hanovre, celle à laquelle vous avez donné le nom de Chairman, celle que vous habitez depuis plus de vingt mois. » (p. 472)

Reste qu'il manque un vaisseau assez grand pour embarquer tout le monde. La aussi, involontairement, les pirates fournissent la solution : ils ont échoué avec une chaloupe, qui est certes en mauvais état mais qu'il est possible de réparer avec des outils adéquats. C'est la possession des outils, comme de la nourriture, qui a motivé l'assaut des pirates contre la colonie des enfants. Une fois les pirates vaincus, Evans et ses aides vont aller chercher leur chaloupe avec la yole, la ramener à French Den et la remettre en état. Evans, « aussi bon charpentier que bon marin »

(p. 510), réutilise les matériaux que les enfants avaient gardés du Sloughi. « Les travaux qui durèrent trente jours ne furent pas achevés avant le huit janvier. »

(p. 510). La barque réparée, chargée, les colons embarqués, le retour se fait sans incidents : la chaloupe est repérée, les enfants recueillis par un steamer, le retour a lieu à Aukland le 25 février, deux ans après le départ dans la tempête et dans la nuit.

Le résultat est là : les colons sont « mûris par les épreuves et faits au dur apprentissage de l'existence »

(p. 520). Ils sont devenus des “hommes”.

VII – l'Humanisme vernien

L'affrontement programmé d'un groupe à la nature dans le cadre d'une aventure maritime est typique de la robinsonnade, et d'autres textes d'aventures qui sont présents à l'horizon culturel et permettent par référence de situer l'originalité du projet vernien. Ici, Jules Verne, et il le dit dès la préface, donne un tour d'écrou supplémentaire au motif classique, en remplaçant la famille du Robinson suisse par un groupe d'enfants de divers âges livrés à eux-mêmes en l'absence d'adultes. De plus, et en relation avec les désirs supposés d'un lectorat adolescent, il met en place une série de dispositifs qui ne sont pas simplement l'occasion de péripéties romanesques.

Pour ce qui regarde la création de ces péripéties, on a vu comment le motif de l'arrivée des pirates dans l'île est utilisé ici, un peu d'ailleurs comme il l'est dans l'Île au trésor. C'est un moyen de faire servir des personnages donnés comme mauvais, afin de faire aboutir une bonne cause. Le romancier, ici, comme le démiurge du proverbe portugais, écrit droit avec des lignes courbes. D'autres effets de la narration ont des fonctions précises : le mystère et la culpabilité qui imprègnent le personnage de Jacques par exemple, ou certains modes de composition : le début in medias res, ou le “montage alterné” qui est utilisé à diverses reprises. Tout ceci relève d'une esthétique de la surprise et anime agréablement un récit, en tentant de camoufler l'irritante présence d'un narrateur omniscient qui commente l'action et tient en laisse le lecteur en lui imposant ses présupposés, comme on l'a vu dans le cas de Moko, ou encore avec le rôle attribué à Kate de mère poule à peine est-elle arrivée.

Par contre, d'autres éléments sont plus intéressants du point de vue de la mise au jour d'une sorte d'“impensé”. L'affrontement entre le groupe des Anglais et celui du Français, qui aurait pu n'être qu'un résidu de l'antagonisme de deux nations, est redoublé par le fait que Doniphan est un chasseur, avec sa petite tribu, alors que Brian n'a aucune vraie spécialité, sauf pour la navigation. Mais le chasseur est présenté comme égoïste, ivre du plaisir de tuer, comme on le voit lors du massacre des phoques, ou lors de l'épisode du guanaque. En revanche, Brian est présenté comme dévoué à la communauté, courageux et altruiste : c'est ainsi qu'il sera perçu et pour cela qu'il sera élu comme chef, après Gordon. À défaut d'un charisme exhibé, il suscite la sympathie par ses actes, et inspire le respect. L'opposition fondée sur des différences de culture et d'humeur entre les deux groupes, qui aboutit à une sécession sans drames, est d'ailleurs longtemps calmée par Gordon l'Américain, au sens pratique développé. À la différence de ce qui aura lieu dans Sa majesté des mouches, l'opposition entre les chasseurs et les autres demeure ici dans le domaine du vraisemblable. Et de plus, elle est freinée par la présence d'un tiers. Si elle demeure dans le domaine du vraisemblable et ne se transforme pas en affrontement métaphysique, c'est que la colonie a besoin des chasseurs, et que ceux-ci ont besoin des autres pour survivre. Chasser est ici apporter un complément alimentaire, ce n'est pas participer à une fête gratuite. De plus, sans le travail des autres, aussi bien pour la nourriture, le chauffage, l'abri, les chasseurs ne pourraient subsister. Ce qui fonde cette robinsonnade, comme la plupart des autres, c'est donc l'importance accordée au travail, grâce à quoi dans un milieu naturel difficile une communauté peut non seulement subsister mais demeurer conforme au modèle d'origine, comme Robinson capable de reconstituer sur son île une image de son Angleterre natale.

Pour que la robinsonnade suscite cette nécessité du travail, il faut évidemment que la nature — sans être totalement hostile — ne soit pas trop généreuse, ainsi qu'elle l'est dans l'île de Robinson revisitée par Suzanne, pour les enfants du texte de Golding, ou pour le Vendredi de Tournier. Curieusement, cette nécessité d'une nature hostile est revendiquée et même poussée à l'extrême, à la même date, par Louise Michel pour son utopie arctique.(18) Présentée comme le modèle expérimental de la société à venir, celle-ci est volontairement entreprise dans des conditions extrêmes : on refuse de s'installer en Afrique, à cause de la douceur de son climat, pour s'attaquer à l'impossible. Dans ce lieu désolé et glacial où rien ne peut survivre naturellement, seul le génie humain peut créer les conditions d'une vie meilleure, « la nécessité forgeant l'invention »

.(19)

Qui dit travail dit aussi organisation du travail et discipline. Ce qui valorise le rôle de Gordon, à la fois en tant que logisticien, comme on l'a vu lors du débarquement puis de la récupération du matériel du Sloughi, mais aussi comme instaurateur d'un ordre juste et efficace. Élu chef, il n'hésite pas à légiférer, à programmer et à faire subir le fouet au seul récalcitrant, un Anglais, qui d'ailleurs trouve normal cette punition corporelle : « Dole reçut donc les quelques coups de verge… et ce fut d'un tel exemple que le cas ne se reproduisit plus. »

(p. 230).

Les enfants sont donc devenus des hommes, parce que, comme l'avait annoncé la préface, ils se sont affrontés aux « périls et difficultés d'une responsabilité au-dessus de [leur] âge »

. La question que l'on peut se poser est alors celle-ci : qu'est-ce qu'un homme pour Jules Verne, et quel modèle “humaniste” propose-t-il à ces “adolescents de quinze ans” ?

Ce n'est pas une question d'âge : les pirates sont des hommes plus âgés que les colons, mais ils ne sont pas présentés comme des hommes. Le seul type d'homme en rapport avec un âge mûr serait Evans. Mais ce ne peut être un jeune enfant non plus : Jacques, qui a onze ans au départ, n'est pas devenu un homme, bien qu'il ait grandi et de “petit” soit devenu un “grand” passant du monde où joue à plein le principe de plaisir pour accéder à celui régi par le principe de réalité. C'est un peu ce qui arrive à Doniphan, qui était plus âgé que Jacques mais qui comme lui privilégiait ses humeurs et ses désirs, et qui à la fin accède à l'acceptation du principe de réalité, après une blessure qui le met aux portes de la mort. Restent Briant et Gordon. Gordon se conduit d'emblée en adulte, et il n'évolue pas. Briant n'évolue guère non plus, mais le récit le voit affronté à des responsabilités de plus en plus grandes : la marche du navire, les explorations, la nécessité de protéger son frère, la conduite de la colonie, le sauvetage de Doniphan tracent un itinéraire de maturation.

Il semble que le modèle d'homme proposé par l'idéologie positiviste que prend ici à son compte Jules Verne soit assez simple : un homme est un individu bien dans sa peau et bien dans sa tête, qui assume ses devoirs et ceux de ses proches, qui trouve son plaisir dans la répression de ses désirs en les sublimant au profit de la communauté.(20) C'est en quelque sorte et par avance l'idéal affiché du scout, et il serait intéressant de rapprocher cet idéal vernien du poème fameux de Kipling, "Si…", qui se termine sur le vers : « Tu seras un homme mon fils. »

.(21)

Tout se passe donc, en cette fin du xixe siècle, comme si, les possibilités scientifiques et techniques étant enfin maîtrisées, tout ce qui était du domaine du rêve se situe maintenant dans les territoires du possible. On assiste donc avec le développement de la robinsonnade, comme plus tard celui de la science-fiction, dont certains thèmes n'en sont que la reprise, à ce que Marcuse nommera « la fin de l'utopie »

(22) et avant l'advenue de la dystopie.

Mais n'y a-t-il pas quelque outrecuidance à imaginer la fin de l'utopie, avec la même bonne conscience qui fait que, de temps en temps, un idéologue distingué philosophe sur “la fin de l'Histoire” ? Ou de ne pouvoir penser “l'utopie réalisée” que sous la forme de la dystopie ?

Une lecture des textes utopiques, comme des robinsonnades — celle-là en particulier, où l'idéologie petite-bourgeoise s'exhibe sans fard, mais aussi sans honte —, nous amènerait peut-être, au contraire, à poser l'urgence d'une réflexion. Réflexion engagée sur ce que peut être aujourd'hui une collectivité, une communauté, dans une perspective dynamique, qui serait celle que doit emprunter de nos jours une réflexion sur l'utopie dont on sait maintenant qu'elle est inséparable d'une prise en compte du quotidien, comme de la réalité des choses et des désirs des individus, qu'elle avait tendance à ignorer. C'est cet oubli de la résistance des choses et de l'irrationnel qui est au cœur de l'humain, comme de l'Histoire qu'elle tend à occulter, au profit d'une idéalisation de la raison, qui a sans doute entraîné le déclin du genre, et peut-être aussi de la dimension utopique. Si le genre peut dormir dans la poussière des siècles, il serait regrettable que la dynamique utopique s'étiole. C'est aux auteurs actuels de trouver une forme adéquate, qui, comme la robinsonnade, puisse donner forme à des désirs de vie en société qui soient autre chose qu'une consommation devant le théâtre d'ombres que nous offre ce que Guy Debord, le situationniste, nommait « la société du spectacle »

.

- Marie-Hélène Weber : Robinson et robinsonnades. Toulouse : Éditions Universitaires du Sud, 1993.↑

- Jules Verne : Deux ans de vacances (1888). Mon édition de référence sera celle du Livre de poche, nº 2049, 1992.↑

- Roger Bozzetto : l'Obscur objet d'un savoir : Fantastique et Science-Fiction, deux littératures de l'imaginaire. Aix-en-Provence : Publication de l'Université de Provence, 1992. Sur l'utopie et la dystopie, voir p. 26-35.↑

- On aura noté que le xxe siècle a produit très peu d'utopies, sauf à l'intérieur de quelques textes de SF, comme chez Ursula K. Le Guin par exemple. En revanche, les dystopies abondent. On peut se demander pourquoi.↑

- Cahier de l'Herne Jules Verne, 1974.

Jean Delabroye : Jules Verne et l'imaginaire, ses représentations principales dans la période de formation de l'œuvre romanesque. Thèse : Paris III, 1980.

Charles-Noël Martin : Recherches sur la nature, l'origine et le traitement de la science dans l'œuvre de Jules Verne. Thèse : Paris VII, 1980.

Arthur B. Evans : Jules Verne rediscovered : didactism and the scientific Novel. Westport, CT: Greenwood, 1988.

Jean Bessière : Modernités de Jules Verne. Paris : Presses Universitaires de France, 1988.

Jean Paul Dekiss : Jules Verne : le rêve du progrès. Paris : Gallimard › Découvertes, nº 119, 1991.↑ - Raymond Roussel : lettre à Eugénie Leiris.↑

- Michel Butor : "le Point suprême de l'âge d'or à travers quelques œuvres de Jules Verne". Répertoire I. Paris : Minuit, 1960, p. 130-162.↑

- En 1862, avant Cinq semaines en ballon, Jules Verne avait proposé à Hetzel un manuscrit, l'Oncle Robinson, naufrage d'une famille anglaise dans une île du Pacifique nord. Il fut refusé, mais certains éléments se retrouveront dans l'Île mystérieuse. Ce manuscrit, oublié par Verne dans un tiroir, a été retrouvé et publié avec une postface de Christian Robin. Jules Verne : l'Oncle Robinson. Paris : le Cherche Midi, 1991.↑

- Charles-Noël Martin : la Vie et l'œuvre de Jules Verne. Paris : Michel de l'Ormeraie, 1978. Lettre de Jules Verne à Hetzel en juin 1874 :

« Le sujet de Robinson a été traité deux fois. Defoe qui a pris l'homme seul, Wyss qui a pris la famille. C'étaient les deux meilleurs sujets. Moi, j'ai à en faire un troisième qui ne soit ni l'un ni l'autre. »

(p. 200).↑ - id. : op. cit., p. 198. Cite un article de J.H. Germonprez sur ce sujet.↑

- id. : op. cit., p. 228 & 258. Jules Verne fait enfermer Michel huit mois en maison de redressement, l'embarque sur un vaisseau, en vain. Le fils se marie, fait deux enfants à une maîtresse, divorce et se remarie avec la mère de ses deux fils. Ce n'est qu'à partir des années 1890 que les liens se renoueront et que Michel prendra une part de plus en plus grande dans les activités littéraires de son père, qui lui dictait ses textes, surtout après 1900 quand sa cataracte empira. Après la mort de son père, Michel Verne continue quelques-unes de ses œuvres inachevées, comme la Mission Barsac par exemple.↑

- En quelque sorte la lecture que fait Jean-Jacques Rousseau du texte de Defoe dans l'Émile.↑

- Aristide Briand a été un condisciple de son fils au lycée de Nantes. On sait que Jules Verne ne dédaignait pas de mettre en scène certains de ses amis, par exemple Nadar sous le nom d'Ardan dans De la Terre à la Lune.↑

- Elle figure d'ailleurs dans le roman, p. 194.↑

- Ce ne serait pas étonnant. En 1879, Jules Verne (en collaboration avec le communard Paschal Grousset), avait décrit Franceville, une utopie, dans les Cinq cents millions de la Begum.↑

- Dans Sa majesté des mouches de William Golding, le temps ne sera pas réglé, malgré l'idée de Piggy de construire un cadran solaire. De plus, les enfants n'ont aucun calendrier et s'ils envisagent de dresser une carte de l'île, ce projet demeure un vœu pieux. Aucune organisation ne peut donc être instaurée. De plus, aucun moyen de coercition n'est évoqué.↑

- Dans l'idéologie de l'époque, qui est celle de Jules Ferry, colonisation du Tonkin et école gratuite et obligatoire vont de pair. Il s'agit d'une “mission civilisatrice”.↑

- Louise Michel : un Monde nouveau. Paris : E. Dentu, 1888.↑

- id. : op. cit., p. 152.↑

- C'est au fond ce que propose Sigmund Freud comme signe de la “normalité”.↑

- Traduit par André Maurois dans les Silences du colonel Bramble. Paris : Grasset, 1917.↑

- Herbert Marcuse : la Fin de l'utopie. Paris : le Seuil, 1968, p. 7. :

« L'utopie est un concept historique. Elle qualifie les projets de transformations sociales qu'on tient pour impossibles. »

.↑